最終更新日:2025.09.24

不安がなくならなくて落ち着かない・・・。

夜、寝室の天井を見つめながら、心臓の音ばかりが大きく響いてくることがあります。

「どうしてこんなに不安が消えないのだろう」

そんな問いが頭を離れず、深呼吸をしても胸の奥に重たい影が残る方もいらっしゃるのではないでしょうか。

不安を軽減したいのに、どうすればよいのか分からず、気持ちだけが先へ先へと駆け出してしまう。

特にHSPの方にとって、不安はただの一過性の感情ではなく、生きることそのものを揺さぶるほどの大きな波となることがあります。

しかし、不安は心が弱いから生まれるものではありません。

不安には必ず理由があり、やさしく軽減するための方法が存在しています。

「不安を自然に軽減する効果的な10の方法」では、不安の仕組みを解きほぐし、薬に頼りすぎず心を整える具体的な習慣をお伝えしています。

心の奥にある「穏やかに生きたい」という願いを大切にしながら、安心できる日々を取り戻すヒントを、どうか最後までお読みください。

不安を軽減するために知っておきたい「不安」の正体

心がざわつく夜。

理由もなく胸が苦しくなり、呼吸が浅くなるような感覚に襲われることはないでしょうか。

「大丈夫だよ」と言い聞かせても、波のように押し寄せてくる不安は、ときに私たちの暮らしを大きく揺さぶります。

けれど、不安には必ず「仕組み」があります。

不安の正体を知ることは、それをやさしく軽減するための第一歩です。

そして、自分だけが苦しいわけじゃない、と感じられることは、心にそっと灯りをともしてくれます。

ここでは、不安を軽減するヒントを探しているHSPの方へ向けて、不安の正体をやさしく紐解いていきます。

1. 不安とは何か?心と体に起こる仕組み

不安は「心の問題」だけではなく、体の働きとも深く結びついています。

それは、人が危険を避けるために持つ、大切な本能のひとつです。

不安を感じるとき、脳の中では「扁桃体」という部分が反応します。

扁桃体は、身のまわりの出来事を「危険かどうか」判断する場所です。

そして「危険かもしれない」と感じると、次のような変化が起こります。

- 自律神経が緊張モードに切り替わる

- 心臓の鼓動が速くなる

- 呼吸が浅くなる

- 筋肉がこわばる

これらはすべて、危険から身を守るための自然な反応です。

しかし、実際には危険がないのに扁桃体が過敏に反応すると、心身に負担がかかり、不安を感じやすくなってしまいます。

たとえば、夜遅くに小さな物音がして「泥棒かも」と思い込み、心臓がバクバクして眠れなくなることがあります。

実際は風の音かもしれないのに、脳が「危険だ」と信号を出してしまうのです。

「不安を軽減するには、心と体のどちらも大切にすることが必要」と知っておくだけでも、少しほっとする人は多いのではないでしょうか。

不安は決して心が弱いから起こるものではありません。

それは、人としてとても自然な感覚なのです。

2. HSPが特に「不安」を感じやすい理由

HSPは「Highly Sensitive Person」の略で、感覚がとても敏感な気質を持っています。

この敏感さが、不安を感じやすくする大きな理由のひとつです。

HSPの脳は、普通の人よりも多くの情報を細かく処理しようとする傾向があります。

たとえば、周囲の音や光、他人の表情の変化までを一度に感じ取り、「自分が何か悪いことをしてしまったのでは」と思い悩むことも少なくありません。

次のような特徴を持つHSPの人は、不安を軽減するために特別な工夫が必要です。

- 他人の気分の変化に敏感で疲れやすい

- ちょっとした刺激にも心が揺れる

- 物事を深く考えすぎてしまう

- 一度不安になると、頭の中でぐるぐる考えが止まらない

たとえば、職場で誰かにそっけない態度を取られると「自分が嫌われたのかもしれない」と感じ、胸がぎゅっと締めつけられるような思いをする人もいるでしょう。

しかし、それはHSPが持つ「深い共感力」と「豊かな感受性」の裏返しともいえます。

「どうしてこんなに不安になるんだろう」と自分を責める必要はありません。

HSPの人が不安を感じやすいのは、脳の働きや感覚の鋭さゆえなのです。

3. 不安を軽減するために知っておきたい心の仕組み

不安を軽減するためには、感情をただ抑え込むのではなく「受け止め方」を変えることが大切です。

人は不安を感じると、考えが極端になりがちです。

「きっと悪いことが起きる」「もうダメかもしれない」と決めつけてしまうことが多いのはそのためです。

しかし、不安を感じている自分を責めずに「いま、わたしは不安を感じているんだな」と少し距離を置いて眺めてみると、心がふっとゆるむことがあります。

たとえば、波立つ海を想像してみてください。

大きな波がきても、やがて静かにおさまるように、感情もずっと続くわけではありません。

「不安もやがておさまる」と知ることは、不安を軽減する大きな助けになります。

HSPの方は特に、感情が強く揺れやすいため、自分を守るための心の仕組みを知ることがとても大切です。

「不安がある自分も、わたしの一部なんだ」と思えるだけで、心が少し軽くなることもあるでしょう。

不安は私たちを苦しめる存在でもありますが、同時に「大切なサイン」を送ってくれている存在でもあります。

これを軽減するためには、まずその正体を知り、自分を責めずにやさしく受け止めることが大切です。

そして、HSPとしての自分の気質を理解することは、自分をもっと大切にできる第一歩です。

次の章では、日常生活の中で実践できる「不安を自然に軽減する方法」を具体的にお伝えします。

あなたが、少しでも心地よく毎日を過ごせますように。

不安を軽減する自然なアプローチとは?

不安がつらくて、どうにかしたい。

けれど薬に頼るのはちょっと怖い。

そんなふうに思ったことはないでしょうか。

不安を軽減する道は、決して薬だけではありません。

自然な方法で心と体を整えながら、毎日を少しずつ心地よいものに変えていくことも可能です。

ここでは、不安を軽減するために、薬に頼らない「自然なアプローチ」についてお伝えします。

それは、HSPの方の繊細な感覚にもやさしく寄り添うものばかりです。

「わたしにもできそう」と思えるヒントを見つけていただけたらうれしいです。

1. 薬に頼らず「自然に不安を軽減する」とはどういうことか

不安を軽減するために、薬に頼らずできることはたくさんあります。

それは、自分の力で「心と体を整える習慣」を育てることです。

なぜなら、不安は脳や自律神経の働きと深く関わっており、生活習慣の小さな積み重ねで緊張をやわらげることができるからです。

薬はときに助けになりますが、長い目で見れば「セルフケア」を知ることが、自分を守る力になります。

たとえば、自然に不安を軽減するためには、以下のような方法があります。

- 深い呼吸で体に安心感を伝える

- 香りや音など心地よい刺激を味方につける

- 自然素材に囲まれて感覚を落ち着かせる

- 適度な運動で心のもやもやを流す

- 食事や睡眠を整えて自律神経をやさしく保つ

「でも、そんなの本当に効果があるのかな」と思う方もいるかもしれません。

わたしもかつては同じように感じていました。

しかし、少しずつ生活に取り入れていくと、心の波が前より穏やかになる瞬間が増えたのです。

薬に頼らず不安を軽減するとは、「自分の力を信じて、小さな心地よさを積み重ねる」ということなのかもしれません。

そして、その積み重ねは、HSPのように感覚が敏感な方にとっても、やさしく取り入れやすい方法なのです。

2. 「不安軽減」のために避けたい生活習慣

不安を軽減したいと思うなら、まずは「不安を強めやすい習慣」に気づくことが大切です。

どんなにセルフケアをがんばっても、日々の習慣が不安を呼び込むものだと、なかなか心は落ち着きません。

なぜなら、ある習慣が脳や自律神経を刺激しすぎて、心と体を不安定にしてしまうことがあるからです。

それは、ほんの小さな嗜好品や行動であっても、積み重なると大きな影響を与えます。

特に、不安を軽減したい方が気をつけたい習慣は以下のようなものです。

- アルコールの過剰摂取

→ 一時的に気分が楽になるように思えても、あとから不安感を強めることがあります。

→ 睡眠の質も低下し、朝の不安感が強まる人も少なくありません。 - タバコを吸う習慣

→ 吸った直後はリラックスしたように感じても、ニコチンが切れるとイライラや不安感が強まります。

→ 結果的に「また吸わないと落ち着かない」という悪循環になりがちです。 - カフェインのとりすぎ

→ コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、脳を刺激して交感神経を高ぶらせます。

→ 心臓がドキドキしたり、眠れなくなったりすることで不安が増すこともあります。

たとえば、わたし自身、仕事で疲れた夜に「コーヒーを飲めば乗り切れる」と思っていた時期がありました。

しかし、眠れない夜が続き、心も体も不安定になった経験があります。

「不安軽減のために避けたいこと」と聞くと、窮屈に感じるかもしれません。

けれど、小さな工夫で減らすだけでも、心がふっと軽くなる瞬間は必ず訪れます。

無理にやめようとしなくてもいいのです。

少しずつ量を減らしたり、飲み物を変えたりするだけでも、不安軽減への大きな一歩になります。

自分の心と体が「心地よい」と感じるほうを選んであげることが、いちばんのセルフケアだと思います。

そしてそれは、HSPのように繊細な感覚を持つ方にこそ、大切にしてほしい習慣です。

不安を軽減する自然な方法は、すぐにすべてを変えようとしなくてもかまいません。

ほんのひとつの習慣からでいいのです。

不安を軽減することは、自分を大切にする行為でもあります。

あなたが「わたしは大丈夫」と思える瞬間が、少しずつ増えていきますように。

次の章では、そんな自然なアプローチの具体的な方法を10個ご紹介します。

毎日の暮らしが、今よりもっと心地よくなるきっかけになりますように。

不安をやさしく和らげる10の自然な方法

不安が胸を締めつける夜。

「どうにかしたいけれど、薬には頼りたくない」と感じたことはありませんか。

不安を軽減する道は、決してひとつではありません。

自然に心と体を整え、小さな安心を積み重ねることで、少しずつ穏やかな日々を取り戻すことができます。

ここでは、不安をやさしく和らげるための10の方法をお届けします。

「これなら試せそう」と思えるものを、ぜひ見つけてみてください。

1. アクティブな生活を送る

運動は、不安を軽減するための心強い味方です。

なぜなら、体を動かすことで脳内の神経伝達物質が整い、心に穏やかさが戻る働きがあるからです。

たとえば、軽いウォーキングやストレッチでもかまいません。

外の空気を吸いながら歩くと、気分が少しずつ晴れていくのを感じることがあります。

「運動する元気がない日もある」という人もいるでしょう。

そんなときは、室内で伸びをするだけでも十分です。

小さな一歩が、不安を軽減する大きな力になります。

そして、運動をもっと楽しく続けたいなら、自分に合った趣味を見つけるのもひとつの方法です。

なぜなら、趣味は「楽しい」と感じる時間を作り、心を軽くしてくれる大きな助けになるからです。

たとえば、身体を動かす趣味を選べば、気分転換と運動の両方を一度にかなえられます。

「一体どんな趣味があるんだろう」と感じた方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

2. アルコールの摂取を節制する

アルコールは、一時的に気分をやわらげるように感じるかもしれません。

しかし、長い目で見ると不安を軽減するどころか、むしろ強めることがあります。

なぜなら、アルコールは脳の働きを乱し、眠りの質を下げることがあるからです。

翌朝、心も体も重く感じる原因になることもあります。

たとえば「飲まなきゃ眠れない」と思い込んでいた人が、少しずつ量を減らしたことで、朝の不安感が和らいだケースもあります。

「全部やめるのは無理」という人も多いでしょう。

大切なのは、量や頻度をゆっくり見直すことです。

お酒を減らす習慣は、不安を軽減する大きなきっかけになるかもしれません。

もし詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も読んでみてください。

3. タバコの考え直し

タバコは、ひと息つきたいときに「落ち着く」と感じる人もいるかもしれません。

しかし、実際には不安を軽減するどころか、悪化させる要因になることがあります。

タバコに含まれるニコチンは、脳を刺激し一時的にリラックスしたような感覚をもたらします。

しかし、ニコチンが切れると、かえって不安感やイライラが強まることが多いのです。

たとえば「タバコを吸わないと落ち着かない」という人が、本数を減らすだけで不安の波が少しおだやかになった、という話も耳にします。

「いきなりゼロにするのは大変」と感じるなら、まず1本減らすところから始めても大丈夫です。

【一緒に読みたい記事】

4. カフェイン摂取の制限

カフェインは、目を覚ましたり集中力を高めたりする役割があります。

しかし、敏感な人にとっては、不安を軽減するどころか、逆に不安感を強めることもあります。

なぜなら、カフェインは交感神経を刺激し、心臓がドキドキしたり、体がそわそわしたりすることがあるからです。

たとえば、わたし自身も仕事中にコーヒーを飲みすぎて、夜になっても頭が冴えて眠れず、不安が増した経験があります。

「カフェインなしはつらい」と思う人は、量を半分に減らしたり、カフェインの少ない飲み物に変えてみるのもおすすめです。

- ハーブティー

- デカフェのコーヒー

- 麦茶やルイボスティー

小さな工夫で、不安を軽減する助けになります。

わたし自身も、カフェインを減らしたいと思ったとき、ハーブティーに救われたことがあります。

心がほっとして、夜もゆっくり眠れた日の安心感は今でも忘れられません。

もし「どんなハーブティーを選んだらいいんだろう」と感じる方は、こちらも参考にしてみてください。

5. 質の良い睡眠を確保する

不安を軽減するうえで、質の良い睡眠は欠かせません。

眠りが浅いと、翌日の心の疲れがさらに増し、不安が強まりやすくなります。

なぜなら、睡眠中に脳は感情を整理し、ストレスをリセットする働きをしているからです。

たとえば、寝る前にスマホを見続けると、脳が興奮して眠りが浅くなることがあります。

一方、部屋を暗くし、自然素材の寝具にくるまると、安心感が広がる人も多いでしょう。

眠る前に意識したいことは以下の通りです。

- 部屋を暗めにして落ち着く空間にする

- 寝具は肌ざわりの良い素材を選ぶ

- スマホやテレビを早めにオフにする

- 寝る前に深呼吸やストレッチをする

「すぐにぐっすり眠れなくても大丈夫」と思いながら、少しずつ整えてみてください。

わたし自身も、眠れない夜を何度も過ごした経験があります。

けれど、小さな習慣をひとつずつ取り入れるうちに、朝の不安感が少しずつ減っていったのを覚えています。

もし「もっと具体的に知りたい」と思われた方は、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。

ベビーからシニアまで、すべての人の快適な眠りを

【エスメラルダ】の寝具シリーズ

赤ちゃんの向き癖や寝ハゲ対策から、大人の快眠サポートまで。

睡眠環境を整えることで、あなたの眠りの質が変わります。

📌 エスメラルダの枕が選ばれる理由

- ☑ 赤ちゃんの向き癖をケアする「呼吸する赤ちゃんの枕」

- ☑ オーダーメイドを超える女性専用枕「呼吸するわたしの枕」

- ☑ 100万個以上の販売実績!楽天ランキング1位獲得

- ☑ 体調や寝姿勢にフィットする設計で快適な睡眠へ

※在庫がなくなり次第、終了する場合がございます。

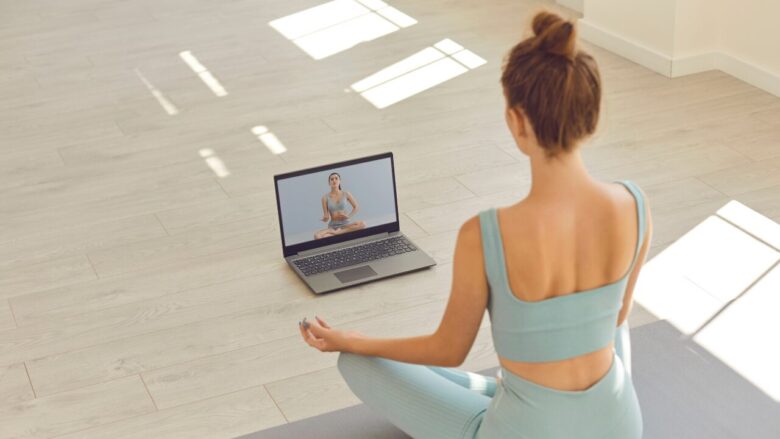

6. マインドフルネスと瞑想を実践する

マインドフルネスや瞑想は、不安でいっぱいの心をそっと落ち着けてくれる時間です。

それは「いま、ここ」に意識を向けることで、未来への不安を軽減する助けになります。

不安が大きいとき、人は頭の中で「最悪のシナリオ」を何度も想像しがちです。

しかし、マインドフルネスは、その思考をやさしく手放す練習になります。

たとえば、椅子に座って目を閉じ、呼吸のリズムを感じるだけでも、心が少し静かになることがあります。

「瞑想なんて難しそう」と感じる方は、まず1分間だけでも大丈夫です。

マインドフルネスの詳しいやり方の解説は以下になります。

7. バランスの取れた食事を摂る

食事は、不安を軽減するためにとても大きな役割を果たします。

心と体はつながっており、食べるものが気分に影響を与えることも多いからです。

たとえば、加工食品や甘いものばかり食べていると、血糖値が急に上下しやすくなり、心も揺れやすくなります。

一方で、栄養バランスが整った食事は、不安をやわらげる助けになることがあります。

おすすめは以下のような食材です。

- 野菜や果物

- 良質なたんぱく質(魚や大豆製品)

- ナッツ類や種子類

- 発酵食品(味噌、ヨーグルトなど)

「完璧な食事なんて無理」と思う日もあるでしょう。

しかし、1日に一品でも良いものを足すだけで、心がほっとする瞬間が訪れます。

「どんな食べ物が心に良いんだろう」と感じた方は、ぜひこちらの記事も読んでみてください。

8. 深呼吸の練習

不安を感じたとき、呼吸が浅く速くなりがちです。

そんなときこそ、深呼吸は不安をやさしく軽減してくれる心強い方法です。

なぜなら、深い呼吸は自律神経を整え、体に「安心していいよ」と伝えるからです。

たとえば、息を4秒かけて吸い、6秒かけてゆっくり吐き出すだけでも、心が静かになるのを感じる人は多いでしょう。

「うまくできない」と感じてもかまいません。

少しでも息をゆっくり吐くことが、不安軽減への一歩です。

呼吸法の詳しい方法は以下で解説しています。

9. アロマセラピーを試す

香りには、人の心をそっとなだめる力があります。

アロマセラピーは、不安を軽減したいときに自然に取り入れられる方法のひとつです。

なぜなら、香りは脳の「感情を司る部分」に直接働きかけ、安心感を広げるといわれているからです。

たとえば、ラベンダーやカモミールは穏やかな香りで、心を落ち着かせる手助けになることがあります。

「香りが強すぎるのは苦手」という方は、ハンカチに1滴垂らす程度でも十分です。

もし「もっと詳しく知りたい」と思われた方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

香りの力は、不安をやさしく軽減し、心に穏やかなひとときを運んでくれます。

自分にぴったりの香りを見つけることは、HSPの方にとって大切なセルフケアのひとつです。

10. カモミールティーを楽しむ

カモミールティーは、古くから心をやわらげるお茶として親しまれています。

そのやさしい香りと味わいは、穏やかな時間を作り出し、不安を軽減する助けになることがあります。

カモミールには、気持ちを落ち着けるとされる成分が含まれていますが、効果には個人差があります。

だからこそ、自分の心と体に合うかどうかを、少しずつ試してみることが大切です。

たとえば「眠れない夜」に、温かいカモミールティーを飲むと、心がふっとゆるむという人もいます。

「不安を軽減するのに、こんなやさしい方法があるんだ」と知るだけでも、心に少し光が差すかもしれません。

【一緒に読みたい記事】

不安を軽減するために大切な「自分へのやさしさ」

「どうしてこんなに不安になるのだろう」

「もっと強くならなきゃ」

そんなふうに自分を責めたことはありませんか。

不安を軽減するためには、方法やテクニックだけでなく、自分自身を責めずに受け止める「やさしさ」がとても大切です。

とくにHSPの方は感受性が豊かで、人一倍自分に厳しくなりやすい傾向があります。

しかし、自分を追い詰める言葉は、不安をいっそう強くしてしまうこともあります。

だからこそ、「自分へのやさしさ」を育むことは、不安を軽減する大きな力になるのです。

ここでは、不安を抱える自分にそっと寄り添うための考え方をお伝えします。

「そんなふうに思ってもいいんだ」と、心が少しほっとしていただけたらうれしいです。

1. 「自分責め」を減らす考え方のコツ

不安を感じやすい人ほど「自分が悪いのでは」と思いやすいものです。

しかし、不安は決してあなたが弱いから起こるものではありません。

それは人として自然な反応であり、脳や体があなたを守ろうとしている証でもあります。

「自分責め」を減らすためには、まず「事実」と「自分の解釈」を分けて考えることが役立ちます。

なぜなら、不安な気持ちは、現実ではなく「こうに違いない」という思い込みが生み出している場合が多いからです。

たとえば、上司に挨拶を無視されたと感じたとき。

すぐに「嫌われたのかもしれない」「わたしが何か失敗したのかも」と思い詰めてしまうことはありませんか。

しかし、実際には上司が忙しかっただけかもしれません。

「いま感じているのは不安であって、真実ではないかもしれない」と自分にそっと声をかけてみてください。

また、自分への問いかけを変えるのも効果的です。

- 「わたしは今、何が不安なんだろう」

- 「それは本当に事実だろうか」

- 「別の可能性はないかな」

こうした問いは、自分責めのループから抜け出すきっかけになります。

わたし自身もかつては「また不安になってしまった。情けない」と責め続けていました。

しかし「不安はわたしを守ろうとしている反応なんだ」と知ってからは、少しずつ心がやわらいだのを覚えています。

「不安を感じる自分を責めずに、まずは受け止める」

それが、不安を軽減するためのやさしい第一歩です。

2. 不安を抱えたままでも大丈夫と思える視点

不安を軽減したいと思う一方で、どうしても「不安をゼロにしなければ」と思い詰めてしまうことはありませんか。

しかし、不安を完全になくすことは、人間にとってむずかしいことでもあります。

なぜなら、不安は「危険から身を守るためのサイン」であり、私たちに備わった大切な感覚だからです。

「不安=悪いもの」と決めつけず、共に過ごす心構えを持つことが、結果的に不安を軽減する助けになることがあります。

たとえば、波のある海を想像してみてください。

どんなに穏やかな日でも、海には小さな波が寄せては返しています。

波が完全に消えることはないけれど、揺らぎとうまく付き合うことはできます。

心の中の不安も、それと似ています。

不安を抱えたままでも、大丈夫と思える理由はいくつもあります。

- 不安は一生続くわけではなく、時間が経てば必ず波はおさまる

- 不安があっても、やりたいことや大切なことを選ぶことはできる

- 不安を感じた経験は、人のやさしさや痛みに気づく力にもつながる

「不安がある自分でも、わたしはわたしでいい」

そう思えた瞬間、心がふっと軽くなることがあります。

わたしもかつて「不安がある限り、幸せにはなれない」と思い込んでいた時期がありました。

けれど、不安を抱えながらでも好きなことをしたり、やさしい時間を過ごせるようになってからは、生きることが少し楽になったのです。

「不安を抱えたままでも、大丈夫」

この視点を持つことは、HSPの方にとって、とても大きな安心感になるはずです。

不安を軽減するためには、自分に厳しくするよりも、まず「自分をやさしく受け止めること」が何より大切です。

不安があってもいい。

そのままのあなたで、十分に価値があるのです。

まとめ

不安は、人として自然な感覚であり、決して恥ずかしいものではありません。

不安を軽減するためには、自分の心と体の仕組みを知り、生活の中で自然に取り入れられる習慣を積み重ねることが大切です。

アクティブな動きや深呼吸、香りの力など、小さな工夫が敏感な心にやさしく寄り添い、不安をやわらげる助けになります。

「不安を抱えたままでも、わたしはわたしでいい」

そう思えるだけでも、心は少し軽くなります。

自分へのやさしさを忘れず、できることから試してみてください。

今日という日が、少しでも心地よく過ごせますように。

家庭や人間関係の中で安心できず、生きづらさを抱えてきました。その経験から、心を守り整えることに目を向け、現在は feevera(フィーヴェラ)として、繊細さを否定しないセルフケアや、心が落ち着く生き方のヒントを届けています。