最終更新日:2025.12.11

最近仕事へのモチベーションがなくてやる気が出ない・・・。

他の人たちはどうしてこんなに頑張れるんだろう・・・。私にはできないみたい。

「仕事に行きたくない」

「やる気がまったく出ない」

そう感じながら、朝の支度をする時間がどんどんつらくなっている方もいるのではないでしょうか。

何度も深呼吸をして、自分を奮い立たせようとしても、心は動かないまま。

人間関係のストレスや、やりがいを感じられない日々に、疲れが積み重なっていく感覚。

仕事のやる気がなくなったとき、多くの人は「自分が甘えているのではないか」と不安になります。

けれど実際には、そう感じるのにはしっかり理由があるのです。

この記事では、「仕事のやる気がなくなった原因」と、その状態から少しずつ抜け出すための具体的な対処法を、やさしく丁寧にお伝えします。

やる気が戻らなくても大丈夫です。

小さな一歩を踏み出すためのヒントを、ゆっくり見つけていきましょう。

気持ちが限界に近づいていると感じるときは、先にこちらのPDFを読んで、今の自分をそっと受け止めてみてください。

体験談:否定的な言葉で、やる気がすり減っていった時期

私自身も、仕事へのやる気がどんどん落ちていった時期があります。

忙しい職場で、どうにか毎日を回すために必死で頑張っていた時期でした。

全国的にも売り上げの良い店舗で、私は販売計画の作成を任されていました。

評価してくれる人もいる一方で、ある上司だけは、私の計画にいつも否定的でした。

その人は常にいるわけではなく、たまに突然訪れては、作った計画を強い口調で否定してきます。

「ここをこうすればもっと良くなる」という建設的な伝え方ではなく、

まるで私という人間そのものを否定するような言い方をするのです。

「だから下手なんだよ」

「こういうところがダメなんだよ」

そんな言葉を浴びるたびに、心がじわじわ削られていきました。

その人の指摘が必ずしも正しいわけではないのに、強い言い方で押し切られると、自信まで持っていかれてしまいます。

気づけば、仕事のモチベーションは大きく低下し、「仕事に行きたくない」と思う日が増えていきました。

その時期は本当につらかったのですが、私はその上司とは必要最低限のコミュニケーションだけにとどめ、感情を持っていかれないよう距離を取るようにしました。

完全に忘れられたわけではないものの、心の距離を置くことで少しずつラクになり、やる気も少しずつ戻っていきました。

今振り返っても、否定的な伝え方は、どれほど仕事が好きでも、モチベーションを大きく奪ってしまうと実感しています。

仕事のやる気がなくなったときに見直すべき前提とは?

「最近、まったくやる気が出ない……」

そんなふうに感じると、自分に対してガッカリしてしまうことはありませんか?

でも、仕事にやる気が出ないのは、あなたが弱いからでも、怠けているからでもありません。

まず見直してほしいのは、「やる気は常にあるものだ」という思い込みです。

やる気は、湧き上がるものでもあり、自然と消えていくものでもあります。

波があることはごく自然なことであり、誰にでも訪れる「調整のサイン」なのです。

仕事に対するやる気がなくなったときこそ、立ち止まって「前提の思い込み」に気づくことが、心を軽くする第一歩になります。

1. 「常にやる気がある状態が理想」という思い込みを手放す

まず最初に見直したいのは、「やる気がある=正しい」「やる気がない=悪い」という前提です。

私たちは学校や職場の中で、「努力するのが当たり前」「前向きでいるべき」と教わってきたことが多くあります。

しかし、人は感情のある生き物です。

ずっと前向きに走り続けることはできません。

疲れていたり、環境が合っていなかったり、自分の内面が変化しているときには、やる気が出ないことがあるのは自然なことです。

「やる気がなくなった=心が教えてくれているメッセージ」と受け取ることで、自分を責めずにすみます。

2. 「やる気が出る=自分に価値がある」ではない

HSP気質の人は、まじめで責任感が強く、「やる気が出ない自分」に対して強い罪悪感を抱きがちです。

でも本当は、やる気があるかどうかと、自分の価値はまったく別のものです。

たとえば、

- 疲れて横になっているだけで、誰かの癒しになっていることがある

- 頑張れない時期があったからこそ、他人にやさしくできるようになった

- 一度立ち止まったからこそ、新しい視点が生まれることもある

自分を「頑張れるかどうか」で判断してしまうのではなく、存在そのものに価値があることを忘れないでください。

3. 「やる気がないとき」は、心のバランスを取り戻すサイン

やる気がなくなったと感じたとき、それは「自分の心にゆとりがなくなっているサイン」かもしれません。

忙しさの中で本音を見失っていたり、無理を重ねていたり、頑張る方向がズレていたり・・・

そんなとき、心がブレーキをかけてくれている状態です。

やる気がなくなるのは、心がしっかり働いている証拠でもあります。

- 最近、ゆっくり深呼吸できたのはいつだったか

- 自分の気持ちを誰かに話せたのはいつだったか

- 「このままでいいのかな」と思った瞬間がなかったか

そんな問いかけを通して、自分の心の声にやさしく耳を傾けてみましょう。

4. 自分を責める前に、思い込みをゆるめてみる

「仕事のやる気がなくなった」ことを、自分の欠点だと感じてしまうと、苦しさが倍増します。

けれど、やる気が続かないのは、自然で、当たり前のこと。

むしろそれは、心と体が出してくれている大切なサインなのかもしれません。

まずは、

「やる気が出ないことを責めない」

「無理に立て直そうとしない」

そんなやわらかい前提を持つことから始めてみてください。

そうすることで、少しずつ呼吸がしやすくなり、本当のやる気が自然と戻ってくることがあります。

feevera(フィーヴェラ)は、そんな静かな回復の時間をそっと応援しています。

仕事のやる気がなくなる原因

仕事のやる気が低下する理由には、仕事内容や職場環境、健康状態などの外的な要因だけでなく、自分自身の内面や過去の経験によるものも大きく影響します。

ここでは、自分でも気づきにくい内的な原因として、価値観の変化・性格傾向・過去の経験に焦点を当ててご紹介します。

1. 価値観の変化が仕事へのやる気に及ぼす影響

人は年齢やライフステージによって、仕事に対する価値観が変わっていくものです。

たとえば、若い頃はキャリアアップや収入を重視していたとしても、家庭や健康、心の安定などが優先されるようになることがあります。

こうした価値観の変化が、今の仕事と噛み合わなくなったとき、仕事に対するやる気は自然と薄れていきます。

「今の自分は、どんな価値観を大切にしているのか?」

「その価値観と今の働き方は合っているか?」

この問いかけが、やる気を取り戻すための第一歩になります。

2. 性格や気質が職場との相性に関係する理由

自分の性格傾向や気質も、やる気の維持には大きく関わっています。

たとえば、内向的な人は静かな環境で一人で取り組む仕事に向いている傾向があります。

反対に、外向的な人はチームでのやりとりや刺激のある環境にやる気を感じやすいかもしれません。

また、完璧主義の人は質を高めようと努力する一方で、自分に過度なプレッシャーをかけてしまうことがあります。

自分の性格と今の仕事のスタイルが合っていないと、無理をして頑張り続ける状態になり、結果的にやる気を消耗してしまうのです。

自己分析や適性診断を活用し、「自分に合った働き方」を見直してみましょう。

3. 過去の成功体験・失敗体験が現在のやる気に影響を与える

人は、過去の経験から無意識に「自分はこういう人間だ」と思い込んでしまうことがあります。

たとえば、過去に失敗した経験があると、「また同じことを繰り返すのでは」という不安から、新しいことへの挑戦を避けるようになるかもしれません。

一方で、過去の成功体験が自信やモチベーションにつながっているケースもあります。

やる気を取り戻すためには、自分のこれまでの経験に目を向けて、「どんな場面で力を発揮できたか」「何が自分のやる気につながったか」を振り返ってみることが有効です。

このように、外からは見えにくい内的な要因が、仕事へのやる気に深く影響している場合もあります。

環境やタスクだけでなく、「自分の内側にあるもの」を丁寧に見つめ直すことが、心からやる気を取り戻すヒントになるかもしれません。

HSP気質が『仕事のやる気』に与える影響

仕事のやる気がなくなったと感じるとき、単なる甘えではないかと責めてしまう人も少なくありません。

けれど、感受性が強く、人との関わりや環境の変化に敏感なHSP気質(とても敏感な人)を持つ場合、やる気の波には深い理由があることが多いのです。

ここでは、HSP気質と仕事のやる気がどのように関わっているのか、そしてどのように対処すればよいかを、やさしく丁寧にひも解いていきます。

「どうして自分だけ、うまく働けないのだろう」と感じている人にこそ、読んでほしい内容です。

1. 刺激の多い職場では、HSPの心が疲れてしまう

HSP気質の人は、音・におい・人の感情など、あらゆる刺激を深く受け取りやすい傾向があります。

そのため、以下のような職場環境では、思っている以上に心が疲れやすくなります。

- 常に電話や会話が飛び交うオフィス

- 他人の機嫌がピリピリと伝わってくる職場

- 明るすぎる照明や騒がしいBGMのある空間

たとえば、「上司の小さな言葉が一日中頭から離れない」「帰宅してもぐったりして何もできない」といった経験が続くと、自然と仕事に向かうエネルギーが枯れてしまいます。

HSP気質による疲労は目に見えにくいため、周囲に理解されにくく、自分でも気づかないまま限界を迎えてしまうこともあります。

2. 共感力の高さが、やる気の揺らぎにつながることも

HSPの人は、人の感情や空気を敏感に読み取る力を持っています。

これは大きな長所でありながら、職場で感情の起伏が激しい人やネガティブな雰囲気があると、それに強く影響を受けてしまうことがあります。

たとえば、

- 同僚が叱られている姿に、自分が責められているような気持ちになる

- ミスが起きたとき、誰かの不機嫌を感じ取って落ち込んでしまう

- 相手の気持ちを想像しすぎて、自分の意見が言えなくなる

このように、他人の感情に引きずられる状態が続くと、「自分が悪いのかもしれない」という感情に支配され、やる気が削がれてしまいます。

自分を責めてしまうクセに気づき、必要以上に背負わないよう心を守ることが大切です。

3. 完璧を求めすぎる心が、自分を苦しめる

HSPの人は、「丁寧にやりたい」「誰かを傷つけたくない」という気持ちから、ミスを極端に恐れたり、完璧を求めすぎたりする傾向があります。

- ひとつのメールを送るのに何度も確認してしまう

- 小さなミスを何日も引きずってしまう

- 上司の評価を気にしすぎて思うように動けない

こうした状態が続くと、「仕事=怖い」「常に気を張らなければならない場所」になってしまい、やる気が出なくなるのは当然のことです。

大切なのは、「がんばりすぎている自分」に気づいてあげること。

まずは、ミスをしても「それで終わりではない」と思える柔らかい心のスペースをつくっていきましょう。

4. 自分を守るための視点を持つことが、やる気を取り戻す一歩に

HSP気質を持つ人にとって、「やる気がなくなった状態」は単なる怠けではありません。

日々の仕事の中で、気づかぬうちにたくさんの情報や感情を抱え、心が疲れてしまっているサインである可能性があります。

そんなときは、自分を責めるよりもまず、「自分にはどんな刺激がつらいのか」「どんな働き方が心地よいのか」を見つめ直してみてください。

feevera(フィーヴェラ)が大切にしているのは、心に静けさとゆとりを持つこと。

やる気がなくなったと感じるときこそ、自分の感受性を否定せず、やさしく整える習慣を持つことが、明日への一歩になります。

やる気を復活させるための7つの具体的な対処法

ここでは、簡単に実践できるやる気を復活させる方法を7つ紹介します。

これらの方法は、心身の健康を保ちながら、職場でのモチベーションを高める手助けとなるでしょう。

どれも日常生活に取り入れやすいものばかりなので、ぜひ試してみてください。

① 自己認識と目標設定

仕事のやる気が出ないのは誰にでも起こり得るものです。

しかし、その状態から抜け出す方法はあります。

それは、まず自己認識をすることから始まります。

自己認識とは、自分自身を深く理解し、自分の強みや弱み、価値観、信念などを認識することです。

これは自己理解とも呼ばれます。

自己認識が重要な理由は、以下の3つが挙げられます。

自分の強みを活かせるようになる

自己認識を深めることで、自分が得意なことや才能に気づき、それを仕事に活かせるようになります。

自分の強みを活かすことで、成果を出しやすくなり、達成感や自信を得ることができます。

これは、モチベーションを高め、仕事への意欲を向上させることにつながります。

弱みを克服し、成長につなげられる

自己認識を通して、自分の弱みや課題を把握することができます。

弱みを克服することは容易ではありませんが、具体的な対策を講じることで、成長することができます。

成長を実感することで、自己肯定感が高まり、新しいことに挑戦する意欲が湧いてきます。

自分らしい働き方を見つけることができる

自分の価値観や信念を理解することで、自分にとって本当に大切なものが見えてきます。

そして、自分らしい働き方を見つけることができるようになります。

自分らしい働き方をすることで、仕事に 充実感を感じられるようになり、長続きさせることができます。

では、自己認識を深めるにはどうすればよいのでしょうか?

具体的な方法をいくつかご紹介します。

- 自分の過去を振り返ってみる

これまでの人生で、自分が 輝いていた瞬間や、大きな達成感を得た経験を思い出してみましょう。そこから、自分の強みや才能を見つけることができます。 - 自分の価値観や信念を書き出してみる

自分にとって大切なものは何ですか?人生において何を成し遂げたいですか? 自分の価値観や信念を書き出すことで、自分が何をすべきかが見えてきます。 - 強み・弱み分析ツールを活用してみる

ストレングスファインダーなどの強み・弱み分析ツールを活用することで、客観的に自分の強みや弱みを把握することができます。

以下は、自己分析のために使用できる「強み・弱みの分析表」の例です。

この表は、自分自身を客観的に評価し、キャリアや日常生活での方向性を見出す手助けとなります。

強み・弱み分析表

過去の成功体験

| 強み | 自分が輝いていた瞬間や、うまくいった出来事を書き出す |

|---|---|

| 弱み | 思うように結果が出なかった体験や、つまずいた場面を記入する |

| 改善策 | 弱みから学べることを書き出し、「次に同じ状況になったらどう行動するか」を具体的に記入する |

スキル・才能

| 強み | 得意なこと・人からよく褒められること・自分が自然と続けられているスキルを書き出す |

|---|---|

| 弱み | 苦手意識のあるスキルや、「もっと伸ばしたい」と感じている能力を記入する |

| 改善策 | 学習方法・練習の機会・小さく試せることなど、スキル向上のためにできる行動を具体的に書く |

価値観・信念

| 強み | 自分が大切にしていること・譲れない価値観・心が納得できる選択の基準を記入する |

|---|---|

| 弱み | 迷いやすい価値観・他人の意見に流されやすい部分・モヤモヤしやすいテーマを書き出す |

| 改善策 | ノートに「自分は何を大事にしたいか」を書き出す・価値観に合う選択を一つ増やすなど、価値観を明確にするための行動を書く |

対人関係・コミュニケーション

| 強み | 自分が得意なコミュニケーション方法・人間関係でうまくいっているポイントを書き出す |

|---|---|

| 弱み | 苦手な場面(初対面・会議・電話など)や、うまく気持ちを伝えられないと感じる点を記入する |

| 改善策 | 「この場面ではこの一言だけ言ってみる」など、コミュニケーションを少しずつ改善するための具体的アクションを書く |

ストレス耐性・メンタル

| 強み | ストレスから回復できた経験・自分なりのリラックス方法・心の支えになっている習慣を書き出す |

|---|---|

| 弱み | ストレスを感じやすい場面や、人より負担が大きいと感じる状況を記入する |

| 改善策 | 休息の取り方・相談できる相手・セルフケアの具体的な方法など、ストレス管理のためにできる行動を書く |

キャリア志向・目標設定

| 強み | 大切にしたい働き方・なりたい姿・すでに達成できていることを記入する |

|---|---|

| 弱み | 目標がぼんやりしている部分・優先順位がつけづらい点など、目標設定に関する悩みを書き出す |

| 改善策 | 「まずは3か月の目標を1つ決める」など、小さな目標設定や定期的な振り返り方法を具体的に記入する |

自己認識を深めた後は、具体的な目標を設定しましょう。

目標設定には、SMARTという目標設定のフレームワークが有効です。

- Specific(具体的)

- Measurable(測定可能)

- Achievable(達成可能)

- Relevant(関連性がある)

- Time-bound(期限付き)

SMARTな目標を設定することで、モチベーションを維持しやすく、目標達成の可能性を高めることができます。

SMART目標設定表(一般的な仕事の例)

3ヶ月後にExcelの基本操作を習得する

| Specific(具体的) | Excelの基本操作(入力・関数・表作成)をマスターする |

|---|---|

| Measurable(測定可能) | 週1回の練習とスキルチェックを行う |

| Achievable(達成可能) | オンライン講座や独学で習得可能 |

| Relevant(関連性) | 業務効率を上げるために必要なスキル |

| Time-bound(期限) | 3ヶ月後に基本操作を習得する |

半年で職場でのコミュニケーション力を高める

| Specific(具体的) | 毎日、同僚と1回は会話の時間をつくる |

|---|---|

| Measurable(測定可能) | 会話した回数や話題をメモする |

| Achievable(達成可能) | 短時間の会話から始めれば実行可能 |

| Relevant(関連性) | チームワーク向上のために重要 |

| Time-bound(期限) | 半年後にはスムーズに会話できるようになる |

1年以内に簿記3級の資格を取得する

| Specific(具体的) | 簿記3級の学習を進め、試験に合格する |

|---|---|

| Measurable(測定可能) | 試験日までに必要な勉強時間を計算し進捗を管理 |

| Achievable(達成可能) | 週2回の勉強時間を確保することで実現可能 |

| Relevant(関連性) | スキルアップやキャリアの幅を広げるために必要 |

| Time-bound(期限) | 1年以内に試験に合格する |

自己認識と目標設定は、仕事のやる気を復活させるための羅針盤です。

これらのツールを活用することで、自分らしい働き方を見つけ、充実した仕事を実現することができます。

自己認識や目標設定は、一人で考える必要はないのや。

キャリアカウンセラーやメンターなどに相談するのも有効なのや。

② 日々の小さな成功を意識する

仕事に集中していると、成果が目に見えにくくなり、やる気が低下してしまうことがあります。

しかし、そんな時こそ、日々の小さな成功に目を向けることが重要です。

小さな成功体験を積み重ねることで、モチベーションを維持し、大きな成果へと繋げることができます。

日々の小さな成功とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

- 小さな目標を達成する

例えば、「1時間以内にこのタスクを完了する」という小さな目標を達成することで、達成感を得ることができます。 - 新しいスキルを習得する

例えば、新しいソフトの使い方を覚えたり、専門用語を学んだりすることで、自分の成長を実感することができます。 - 周囲から感謝される

例えば、同僚から仕事を手伝ってもらったり、上司から褒められたりすることで、自分の貢献度を認識することができます。 - 小さなトラブルを解決する

例えば、パソコンのトラブルを自分で解決したり、顧客からのクレームをうまく対応したりすることで、自分の能力を再確認することができます。 - 日々のルーティンを完璧にこなす

例えば、毎朝決まった時間に起き、朝食を食べる、運動をするといった日々のルーティンを完璧にこなすことで、自己肯定感を高めることができます。

日々の小さな成功を意識することで、以下のようなメリットが得られます。

- モチベーションの向上

小さな成功体験を積み重ねることで、自信がつき、次の目標に向かって挑戦する意欲が高まります。 - 自己肯定感の向上

自分の成果を認めることで、自己肯定感が高まり、自己価値を実感することができます。 - 集中力の向上

小さな目標を達成するために集中して取り組むことで、集中力が向上します。 - 問題解決能力の向上

小さなトラブルを解決することで、問題解決能力が向上します。 - 仕事の効率化

小さな成功体験を積み重ねることで、仕事の効率が向上します。

日々の小さな成功を意識するには、以下の方法が有効です。

- 小さな目標を設定する

大きな目標を達成するためには、小さな目標を積み重ねることが重要です。まずは、達成しやすい小さな目標を設定しましょう。 - タスクを分解する

大きなタスクを小さなタスクに分解することで、達成感が得やすくなります。 - 進捗を記録する

毎日の進捗を記録することで、自分の成長を実感することができます。 - 自分自身を褒める

小さな成功を達成したら、自分自身を褒めてあげましょう。 - 周囲の人に感謝の気持ちを伝える

周囲の人に助けられたら、感謝の気持ちを伝えましょう。

日々の小さな成功は、大きな成果への第一歩です。

コツコツと努力を積み重ねることで、モチベーションを維持し、目標達成へと繋げることができます。

小さな成功を見逃さずに認めることで、自信を持ち続けることができ、それがやる気を持続させる要因となります。

日々の小さな成功を意識するには、完璧主義にならないことが大切です。失敗しても、そこから学ぶことで、成長することができます。

③ リラックスと運動の重要性

仕事に追われる日々が続くと、やる気がなくなり、気持ちが落ち込むことがあります。

そんな時、心と体のケアとして「リラックス」と「運動」を取り入れることが非常に効果的です。

これらの活動は、ストレスを軽減し、エネルギーを回復させ、集中力や創造性を高める助けになります。

以下では、具体的なメリットと方法を詳しく見ていきましょう。

ストレス解消と心身の安定

仕事や生活のストレスは、心と体に大きな負担をかけます。

特に慢性的なストレスは、集中力や判断力の低下、さらには燃え尽き症候群を引き起こす原因にもなります。

リラックスや運動を取り入れることで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられ、副交感神経が活性化されるため、心身ともにリラックスしやすくなります。

集中力と創造性の向上

心がリラックスしていると、脳の働きが活発になり、集中力や創造性が高まります。

瞑想やヨガのようなリラックス方法は、頭の中を整理し、クリアな思考を促す効果があります。

また、適度な運動を行うと血流が改善され、脳機能が向上し、思考力や記憶力のアップも期待できます。

質の高い睡眠と疲労回復

リラックスや運動は、質の高い睡眠を促進する働きもあります。

特に就寝前の軽いストレッチやリラックス法は、副交感神経を刺激し、スムーズに眠りに入れるようサポートします。

また、日中に適度な運動を行うことで、夜の睡眠の質も向上し、疲労の回復が早まります。

モチベーションと活力の向上

リラックスと運動によって心身が整うと、自然とモチベーションや活力が回復します。

リフレッシュすることで、気分転換にもなり、仕事に集中しやすくなります。その結果、仕事のパフォーマンスも向上するでしょう。

具体的なリラックス法と運動法

リラックス法

- 瞑想

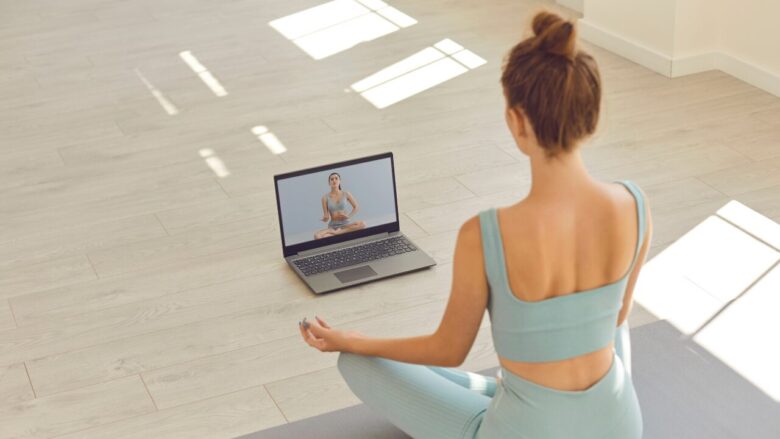

心を落ち着かせ、集中力を高める効果があります。 - ヨガ

心身のリラックスと筋力強化を同時に叶えることができます。 - アロマテラピー

好みの香りのアロマオイルを使って、心身をリラックスさせます。 - 音楽鑑賞

好きな音楽を聴くことで、気分転換やリラックス効果を得ることができます。 - 読書

読書に集中することで、日常のストレスから解放されます。

運動法

- ウォーキング

手軽に始められる運動で、心肺機能の向上やストレス解消効果があります。 - ジョギング

ウォーキングよりも運動強度が高く、カロリー消費量も大きくなります。 - 筋力トレーニング

筋力をつけることで、基礎代謝が上がり、疲れにくくなります。 - ストレッチ

柔軟性を高め、ケガの予防にも効果があります。 - スポーツ

自分が楽しめるスポーツに取り組むことで、ストレス解消や運動効果を得ることができます。

外に出て空気を変えるだけで、心が少し動きました

仕事のやる気がなくなったとき、何度も深呼吸をしてみても気持ちは晴れず、心の中がずっと重たいままでした。

そんなある日、何も考えずに近くの公園を歩いてみたんです。

風の音や鳥の声、足元の葉っぱの感触。

そういう小さな感覚が、HSPの私にはとても心地よく感じられて。

「もう少しだけ頑張ってみようかな」と、すこしだけ前向きな気持ちになれました。

似たように悩んでいたHSPの友人も、「自然の中に身を置くだけで、心のざわつきが落ち着いた」と話していました。

このように、「気分を変えるために外に出る」という行動は、HSP気質の人にとって効果的なリフレッシュ方法です。

静かな環境や自然素材に触れることで、感覚が整い、やる気の回復につながることがあります。

「やる気が出ない」と感じたときは、まず外の空気を吸いに行く。それだけでも、心はそっと動き始めます。

【一緒に読みたい記事】

リラックスと運動は、心身の健康を維持し、仕事のパフォーマンスを向上させるために欠かせないのや。

自分に合った方法を見つけて、ぜひ日常生活に取り入れてみるのや。

体調や体力に不安がある場合は、医師に相談してから運動を始めることをおすすめするのや。

【一緒に読みたい記事】

④ 新しいチャレンジを取り入れる

仕事に慣れてくると、マンネリ化してしまい、モチベーションが低下してしまうことがあります。

そんな時は、新しいチャレンジを取り入れてみましょう。

新しいチャレンジとは、今まで経験したことのないことや、自分の能力を拡張できることに挑戦することです。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 新しいスキルを学ぶ

オンライン講座や資格取得などを通して、今まで知らなかったスキルを身につける。 - 新しいプロジェクトに携わる

自分の専門外の分野に挑戦したり、リーダーシップを発揮するようなプロジェクトに参加する。 - 新しい仕事に挑戦する

転職や副業などを通して、今までとは違う仕事にチャレンジする。 - 新しい趣味を始める

・興味のあることに挑戦することで、気分転換になり、新しい視点を得られる。 - ボランティア活動に参加する

社会貢献活動を通して、やりがいを見つける。

新しいチャレンジには、以下のようなメリットがあります。

- モチベーション向上

新しいことに挑戦することで、刺激やワクワク感を得ることができ、仕事へのモチベーションが向上します。 - スキルアップ

新しいスキルや知識を身につけることで、自分の能力を拡張することができます。 - 自信向上

新しいことに挑戦し、成功することで、自信がつき、仕事にも積極的に取り組めるようになります。 - 視野拡大

自分の専門外の分野に挑戦することで、新しい視点を得ることができ、仕事にも活かすことができます。 - 人間関係の構築

新しい人と出会い、交流することで、人間関係を築くことができます。

新しいチャレンジを始める際には、以下の点に注意しましょう。

- 自分の興味や関心に合ったものを選ぶ

興味のないことに挑戦しても、続かなくなってしまいます。 - 無理のない範囲で挑戦する

最初から大きな目標を掲げると、挫折してしまう可能性があります。 - 周囲の協力を得る

・・周囲の人に自分のチャレンジについて理解してもらうことで、協力やサポートを得ることができます。 - 失敗を恐れずに挑戦する

失敗は成功の糧です。失敗を恐れずに、積極的に挑戦することが大切です。

【一緒に読みたい記事】

成長を感じることは、やる気やモチベーションを高める重要な要素なのや。

成長を実感することで、自己満足感や達成感を得ることができ、それが仕事に対する意欲を刺激するのや。

また、新たなスキルや知識を身につける過程での成長は、自信を持つ原動力となり、より高い目標に向かって前進する力を与えてくれるのや。

新しいチャレンジを始める前に、自分の仕事やプライベートの状況を考慮することが大切や。

無理のない範囲で挑戦するのや。

⑤ ポジティブな環境を作る

仕事のやる気を保ち、高いパフォーマンスを発揮するためには、ポジティブな環境を築くことが非常に重要です。

これは、協力的な同僚や上司とのコミュニケーションを大切にすることを意味します。

ポジティブな環境とは、以下のような要素が揃った環境を指します。

- 相互尊重

メンバー同士が互いを尊重し、認め合う雰囲気がある。 - オープンなコミュニケーション

メンバー同士が自由に意見交換できる環境がある。 - 協力的な姿勢

メンバー同士が協力し合い、助け合う姿勢がある。 - ポジティブなフィードバック

メンバー同士が建設的なフィードバックを与え合う。 - ワークライフバランス

メンバーが仕事とプライベートの両立を図れる環境がある。

このようなポジティブな環境を築くために、以下のような取り組みが有効です。

- 定期的なチームビルディング活動

・メンバー同士が交流し、親睦を深める機会を設ける。 - 共通の目標を設定

チーム全体で達成すべき目標を設定し、チームワークを高める。 - 個々の強みを活かす

メンバー一人ひとりの強みを活かせるような役割分担をする。 - オープンなコミュニケーションを促進

メンバー同士が自由に意見交換できる場を設ける。 - 建設的なフィードバック

メンバー同士が定期的にフィードバックを与え合う。 - ワークライフバランスをサポート

メンバーが仕事とプライベートの両立を図れるような制度を設ける。

【一緒に読みたい記事】

ポジティブな環境に身を置くことで、以下のようなメリットが得られます。

- モチベーションの向上

メンバー同士が互いを尊重し、認め合うことで、モチベーションが向上する。 - 生産性の向上

協力的な雰囲気の中で、メンバー同士が協力し合い、効率的に仕事を進めることができる。 - イノベーションの促進

メンバー同士が自由に意見交換できる環境で、新しいアイデアが生まれやすくなる。 - 従業員満足度の向上

メンバーが働きやすい環境で、従業員満足度が向上する。 - 離職率の低下

メンバーが会社に愛着を持ち、離職率が低下する。

良好な人間関係は、効果的な仕事への動機付けにつながります。

メンバー同士が互いを信頼し、支え合うことで、困難な状況も乗り越えることができるようになります。

コメダ珈琲で「ひとりの安心感」に包まれた日

在宅での仕事が続いていたとき、家にいてもやる気がなくなって、気がつけば時間だけが過ぎていました。

「このままじゃ、なにも進まない」そう思って入ったのが近くのコメダ珈琲でした。

やわらかい照明と、ほどよい距離感のある空間。店内のざわめきも、HSPの私には逆に落ち着く音に感じられて。

温かいミルクコーヒーを飲みながら、心が少しずつほどけていくような感覚がありました。

その日は自然と手が動き、久しぶりに仕事が進んだ日でもあります。

「環境を変えること」は、HSPの繊細な感覚にとって大きなリセットになります。

静けさだけでなく、“ちょうどいい刺激”を与えてくれる場所を見つけることも大切です。

お気に入りのカフェや安心できる場所を持つことで、やる気の波をやさしく受け止められるようになります。

コミュニケーションスキルは磨けば磨くほど向上するのや。

継続的な努力や練習を通じて、より効果的に意思疎通し、他人との良好な関係を築くことができるのや!

ポジティブな環境は、一朝一夕でできるものではないのや。

日々の積み重ねによって、徐々に築いていく必要があるのや。

【一緒に読みたい記事】

⑥ 自己肯定感を育てる

仕事でやる気が出ない原因は様々ですが、その根本には自己肯定感の低さが潜んでいる場合が多くあります。

自己肯定感とは、自分自身を価値ある存在だと認め、肯定的に評価する気持ちです。

自己肯定感が低い人は、自分の能力や価値を過小評価し、「自分はダメだ」と思い込みがちです。

自己肯定感を高めることは、仕事のやる気を復活させるだけでなく、人生全体を豊かにするために非常に重要です。

自己肯定感が高い人は、以下のようなメリットを得ることができます。

- 自信と主体性の向上

自分の能力を信じているため、積極的に行動し、困難な状況にも果敢に挑戦することができます。 - モチベーションの維持

自分の価値を認めているため、目標に向かって努力を続けることができます。 - ストレスへの耐性

挫折や失敗があっても、立ち直りが早くなります。 - 良好な人間関係

自分自身を尊重しているため、周囲の人とも良好な関係を築きやすくなります。

では、自己肯定感を高めるにはどうすればよいのでしょうか?

具体的な方法をいくつかご紹介します。

- 過去の成功体験を振り返る

自分が過去に成し遂げたことを書き出し、その時の気持ちや状況を思い出すことで、自分の能力を再確認することができます。 - 自分の強みや長所を見つける

自分自身の良いところを書き出し、それを具体的に人に伝えてもらうことで、自己肯定感を高めることができます。 - 小さな目標を達成する

小さな目標を達成することで、成功体験を積み重ね、自信を高めることができます。 - 自分を責めない

失敗しても自分を責めず、次へのステップとして捉えることで、自己肯定感を高めることができます。 - ポジティブな言葉を使う

常にポジティブな言葉を使うことで、脳がポジティブな思考になりやすくなります。 - 感謝の気持ちを持つ

周囲の人や物に感謝することで、幸福感を得ることができます。

【一緒に読みたい記事】

自己肯定感を高めることは、簡単ではありません。

しかし、継続的に努力することで、必ず変化を実感することができます。

もし、自己肯定感の低さに悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに、専門家に相談するのも有効です。

自己肯定感は、生まれつき決まっているものではないのや。

後天的に育てることも十分可能や。

自己肯定感を高めることで、仕事だけでなく、人生全体をより充実したものにすることができるのや。

ぜひ、今日から自己肯定感を高めるための一歩を踏み出すのや。

⑦ 休息とバランスの確保

仕事のやる気を保ち、高いパフォーマンスを発揮するためには、適切な休息と仕事外の活動のバランスを意識することが非常に重要です。

これは、無理なく持続可能な働き方を実現することを意味します。

適切な休息とは、心身をしっかりとリフレッシュできるような休息を指します。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 十分な睡眠

質の高い睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。 - 休暇

定期的に休暇を取り、リフレッシュする機会を持つ。 - 趣味

自分の好きなことに没頭し、ストレスを解消する。 - 運動

適度な運動は、ストレス解消や体力増強に効果があり、仕事の効率向上にもつながります。 - 家族や友人との時間

大切な人と過ごす時間は、心身をリラックスさせ、リフレッシュ効果があります。

仕事外の活動とは、仕事とは関係のない活動全般を指します。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 趣味

自分の好きなことを楽しむ時間 - 家族や友人との時間

大切な人と過ごす時間 - ボランティア活動

社会貢献活動 - 旅行

新しい場所を訪れる - 読書

読書を楽しむ - 映画鑑賞

映画を楽しむ

適切な休息と仕事外の活動のバランスを取ることで、以下のようなメリットが得られます。

- 疲労の蓄積を防ぎ、やる気を保つ

疲れた状態で仕事を続けると、効率が低下し、モチベーションも低下してしまいます。適切な休息とバランスの取れた生活を送ることで、疲労を溜めずに、常に高いパフォーマンスを発揮することができます。 - ストレスを解消し、心身の健康を維持する

仕事ばかりでは、ストレスが溜まってしまいます。適切な休息とバランスの取れた生活を送ることで、ストレスを解消し、心身の健康を維持することができます。 - 新しいアイデアを生み出す

仕事に集中しすぎると、視野が狭くなり、新しいアイデアが生まれにくくなります。適切な休息とバランスの取れた生活を送ることで、頭をリフレッシュし、新しいアイデアを生み出しやすくなります。 - ワークライフバランスを実現する

仕事とプライベートの両立を図ることで、より充実した生活を送ることができます。

休息とバランスの取れた生活を送るためには、以下のような点に注意することが大切です。

- 自分のペースを知る・

自分に必要な休息量や、仕事とプライベートのバランスは人によって異なります。自分のペースを知り、無理のない範囲で生活するようにしましょう。 - スケジュールを管理する

予定をしっかりと管理することで、休息や仕事外の活動の時間を確保することができます。 - 周囲に協力を求める

家族や友人などに協力を求めることで、休息や仕事外の活動の時間を確保しやすくなります。 - デジタルデトックスを取り入れる

スマホやパソコンから離れる時間を作ることで、心身をリラックスさせることができます。

休息とバランスは、仕事だけでなく、人生をより充実したものにするために非常に重要や。

ぜひ、今日から適切な休息とバランスの取れた生活を心がけるのや。

【一緒に読みたい記事】

「今日はもう何もできない」そう思う日も、やさしい休み方はたくさんあります。

心の静けさを取り戻すきっかけとして、 HSPさんのための心やすらぐ趣味50選ものぞいてみてください。

仕事のやる気がなくなったときにやってはいけないこと

仕事へのやる気が出ないとき、多くの人が「早く立て直さなきゃ」と焦ります。

しかし、そんなときほど無理をしてしまい、心や体をさらに疲れさせてしまうことがあります。

やる気がなくなったときは、エネルギーが底についている状態です。

まずは、自分を守ることが最優先です。

ここでは、そんなときに避けたほうがいい行動や考え方を紹介します。

焦らず、一つひとつ見直してみましょう。

1. 無理に気合で乗り切ろうとする

「やる気が出ないけど、とにかく頑張らなきゃ」

そう思って、気合や根性だけで乗り切ろうとするのは逆効果になることがあります。

やる気が出ないのは、心や体が「ちょっと休ませて」と訴えているサインかもしれません。

それを無視して無理をすると、疲れが限界を超え、思考力や判断力も鈍ってしまいます。

たとえば、

- 頭がぼーっとしたまま作業を続けてミスをしてしまう

- 本当は休みたいのに無理して出勤し、体調を崩す

- 「こんなはずじゃなかった」と自己嫌悪に陥る

そんな負のループに入る前に、「今日はエネルギーが少ない日」と認めることが回復の一歩です。

2. 自分を責め続ける

やる気が出ない状態が続くと、「自分はダメだ」「怠けている」と、自分を責めたくなることがあります。

でも、自分を責めることに意味はありません。

それどころか、さらにやる気を削る原因になります。

HSP気質を持つ人はとくに、内側に意識が向きやすく、反省を深くしすぎてしまう傾向があります。

たとえば、

- 他の人は頑張れているのに、自分は情けないと思ってしまう

- 昨日の自分と比較して、どんどん自己評価が下がる

- やる気が出ない自分に嫌気がさしてしまう

そんなときは、「やる気が出ない日もあるよね」と、自分に話しかけてみてください。

自分を責めないことで、心に少しずつスペースが戻ってきます。

3. SNSで他人と比べて落ち込む

やる気が出ないときほど、SNSで他人の活躍がまぶしく見えるものです。

「みんな頑張ってるのに、自分は何もできていない」

そんなふうに感じて、余計に落ち込んでしまった経験はありませんか?

でもSNSに映るのは、その人のほんの一部だけ。

実際の姿や気持ちはわからないものです。

比較することでやる気が湧いてくるならまだしも、自信や元気を失うようなら距離を取ることが大切です。

やる気が戻るまでは、外の情報をシャットアウトして、自分の感覚を優先しましょう。

4. 自分のリズムを大切にして、そっと休む勇気を

やる気がなくなったときは、無理をするよりも、やらない勇気が大切です。

やる気を出そうとするあまり、自分を責めたり、比べたり、気力だけで乗り切ろうとすることは、かえって状態を悪化させる原因になります。

そんなときは、深呼吸して、自分にこう問いかけてみてください。

「今、本当に必要なことはなんだろう?」

もしかすると、今いちばん必要なのは「立ち止まること」かもしれません。

feevera(フィーヴェラ)は、そんなやわらかな選択をそっと応援しています。

どうしてもやる気が戻らないときの対処法

小さな工夫をしても、生活リズムを整えても、何をしてもやる気が戻らない・・・

そんなときは、「自分はもうダメなんじゃないか」と感じてしまうかもしれません。

けれど、それでも大丈夫です。

やる気が戻らないのは、あなたのせいではなく、今は回復の時間が必要なだけかもしれません。

ここでは、どうしても気力がわかないときにこそ試してほしい、視点の変え方や心の守り方をご紹介します。

今は動けなくても、心に少し余白ができたときのために、そっと読んでみてください。

1. 一度「やる気を出さなきゃ」という前提を手放す

「早く動かなきゃ」

「このままじゃまずい」

そんなふうに思えば思うほど、心はどんどん固まってしまいます。

やる気が戻らないときにいちばん苦しいのは、「やる気を出さなきゃいけない」と自分にプレッシャーをかけることです。

まずは、やる気を出すことを一度あきらめてみるのもひとつの方法です。

たとえば、

- 今日は何もできなくていい、と自分に許してみる

- ソファに寝転んで、好きな音楽を流してみる

- 空をぼんやり見て、時間を忘れてみる

何もしない時間の中で、少しずつ心がゆるみ、「もう少しだけ動いてみようかな」という気持ちが自然に戻ってくることがあります。

2. ひとりで抱えず、誰かに「話す」ことを選ぶ

やる気が出ないときほど、周りから距離を取りたくなるものです。

でも本当は、誰かと話すことで、ふっと心が軽くなることがあります。

大切なのは、解決してもらうことではなく、「今こんな気持ちなんだ」と声に出してみることです。

たとえば、

- 親しい友人に「最近、ぜんぜんやる気が出なくて」と伝える

- 信頼できる人に「ちょっと聞いてほしい」と言ってみる

- 言葉にならなければ、メモ帳に書き出してみるだけでもOK

話すことで、感情が整理されたり、「ひとりじゃない」と思えたりします。

声に出すだけで、気持ちが静かにほどけていくこともあるのです。

3. 環境そのものを見直してみる

何をしてもやる気が戻らないときは、今の環境が自分に合っていない可能性もあります。

もしかしたら、頑張り続けている場所そのものが、自分の感覚や価値観と合っていないのかもしれません。

- いつも緊張して、気が休まらない

- 自分らしさを出す余裕がない

- 無理して笑ったり、合わせたりしている

そんな日々を続けていると、やる気が出ないのは当然です。

思い切って、働く場所や関わる人との距離を見直してみることで、心が呼吸できる場所に出会えることもあります。

4. どうにもならない日があっても、大丈夫

どれだけ工夫しても、どんなに頑張っても、やる気が戻らない日もあります。

でも、それは「あなたが間違っている」というサインではなく、「今は静かに立ち止まるとき」というサインです。

どうにもならないように感じる日があっても、そのあとに少しだけ光が見えてくることがあります。

feevera(フィーヴェラ)は、「もう無理かもしれない」と感じたときこそ、自分にやさしくすることを選んでいいと伝えたい。

今は動けなくてもいい。

まずは、深呼吸からはじめてみませんか。

まとめ

仕事のやる気がなくなったときは、まず「やる気が出ないのは悪いことではない」と受け入れることが大切です。

やる気の低下には、価値観の変化やHSP気質による疲れ、心身のバランスの乱れなど、さまざまな理由があります。

無理に元に戻そうとするよりも、自分のペースを大切にしながら、心が求めているサインに気づいてあげましょう。

やる気が戻らない時間にも、意味があります。

焦らず、やさしく整えていくことで、少しずつ前を向ける日がきっと訪れます。

「やる気がないこと自体が、サインかもしれない」と受け止めたあなたへ。

自分を責めたくなったときに、気持ちをそっと整えるきっかけとして、感情が乱れたときの整え方チェックリストを使ってみるのもおすすめです。

私は機能不全家族のもとに育ち、人との関わりにストレスを感じやすく、常に体調不良を抱えるような「生きづらさ」を経験してきました。その経験からメンタルヘルスに強く関心を持ち、同じように苦しむ人の役に立ちたいと考えるようになりました。

最初の取り組みは「心地よさ」をテーマにした天然竹ヘアブラシの販売。そこから歩みを進め、現在は feevera(フィーヴェラ) という、生きづらさを抱える人に向けてセルフケアを届けるブランドを運営しています。

心理カウンセラー資格を活かしながら、

五感にやさしいセルフケア

心がふっと軽くなる生き方のヒント

繊細さを否定しない暮らしの提案

を発信し、少しでも「安心できる時間」を届けられるよう活動しています。