最終更新日:2025.11.18

「また眠れなかった……」

布団に入ると、静まり返った夜の中で頭の中だけがざわつき、言葉や映像がぐるぐると巡っていませんか?

眠りたいのに心が休まらず、不安や焦りが募ってしまう。

そんな夜が続くと、「自分だけがおかしいのでは」と感じることもあるでしょう。

でも、眠れないのは心や体の弱さではなく、脳や神経が一生懸命にあなたを守ろうとしているサインです。

この記事では、眠れない時のつらさに寄り添いながら、今すぐ試せる簡単な対処法から、長期的に眠りを整える習慣までをやさしく解説します。

眠れない夜を少しずつやわらげ、心地よい眠りに近づくためのヒントを一緒に見つけていきましょう。

わたし自身も眠れない夜に長く悩んできました

実は最近、睡眠時無呼吸症候群の検査を受け、「重症」という診断を受けました。

夜のあいだに 約90分も呼吸が止まっている ことがわかり、

睡眠の質そのものが大きく低下していたのです。

思い返すと、確かに夜中に何度も目が覚めることがあり、朝起きても疲れが抜けない日が続いていました。

とはいえ、じつは 寝つき自体は悪くないタイプ です。

しかし、昔はまったく眠れず、夜中までずっと覚醒したまま過ごしてしまう時期がありました。

あの頃は交感神経がずっと優位で、リラックスという感覚すらわからなくなっていました。

眠れないことがつらくて焦り、焦るほど眠れなくなる——まさに悪循環の真ん中にいました。

当時は「寝る以外の時間は全部仕事」と思い込み、寝る直前まで作業をしていたことも眠れなさをさらに強めていたのだと思います。

でも今は、少しずつ変わりました。

寝る前に 必ずリラックスタイムをつくること

そして無理に眠りにつこうとしないこと

この2つを取り入れただけで、寝つきが驚くほどラクになりました。

もちろん、睡眠の質そのものは病気の影響もあってまだつらい日があります。

それでも、「眠る前の心の整え方」ひとつで、あの頃のような苦しさからは距離が取れるようになってきました。

この体験があるからこそ、眠れない夜をやわらげる方法をていねいに伝えたいと思っています。

眠れない時の対処法とは?繊細な心が抱えやすい原因を理解する

「布団に入ったのに、なかなか眠れない」

そんな経験はありませんか?

これは単なる寝不足ではなく、心や神経が十分に休めていないサインかもしれません。

繊細な感覚を持つ人は、日中の刺激や不安を夜まで引きずりやすく、眠れない夜を過ごしやすい傾向があります。

眠れないことは気合いや根性でどうにかなるものではなく、体と心の自然な反応と受け止めましょう。

ここでは、眠れなくなる原因をやさしく整理し、「自分はおかしくない」と感じられる視点をお伝えします。

1. 反芻思考が止まらず、脳が休めない

繊細な人は、出来事や言葉を深く考えがちです。

その力が夜まで続くと、頭の中が静まらず、考えごとがぐるぐると巡ることがあります。

「もっとこうすればよかった」「あの人はどう思っただろう」など、思考が止まらない状態を「反芻思考」と呼びます。

これは、その日の出来事を整理しようとする自然な心の働きです。

思考が止まらない時は、まず「今は無理に考えなくていい」と自分にやさしく言い聞かせてみましょう。

2. 感覚が鋭く、音や光に過敏になりやすい

寝室のわずかな物音や光が気になって眠れないことがあります。

感覚が敏感な人は、小さな刺激も強く不快に感じやすいものです。

特に夜は静けさが増すため、時計の音や外の光がいつもより大きく感じられ、脳が「まだ休めない」と判断してしまうことがあります。

「音が気になる自分は変だ」と思わなくて大丈夫です。

静かで落ち着ける環境を整えることは、自分を守るための大切なセルフケアになります。

3. 眠れない自分を責めて、さらに緊張してしまう

「また眠れなかった」

「明日に響くかも」

そんなふうに焦るほど、緊張が強まり、ますます眠れなくなることがあります。

真面目で責任感が強い人ほど、眠れない自分を責めてしまいがちです。

でも、眠れない日があるのは自然なこと。

「横になって目を閉じているだけでも休息になっている」と、やさしく受け止めてみてください。

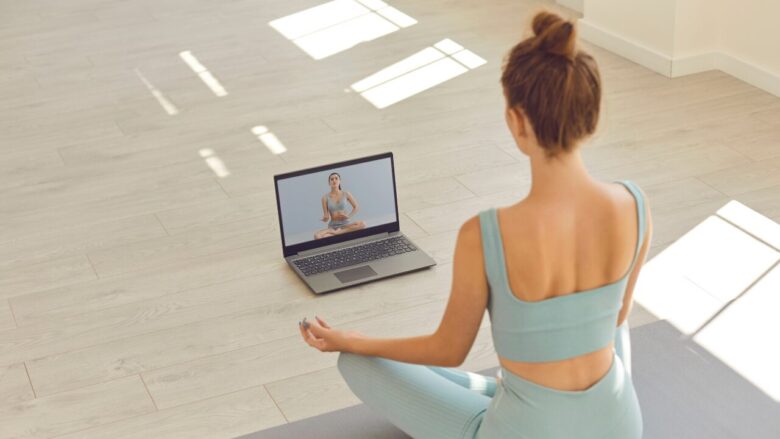

すぐ試せる眠れない時の対処法7選|夜のリセット習慣

眠れない夜に必要なのは、「頑張ること」ではありません。

むしろ「がんばらないための方法」をそっと取り入れることが、心と体の緊張をゆるめてくれます。

ここでは、繊細な感覚を持つ人でも無理なく続けられる、やさしく自然な対処法を7つご紹介します。

今この瞬間からでも、ひとつだけ試してみてください。

「何もしないより、少しだけやさしくなる」

そんな感覚で、夜をリセットする時間を作っていきましょう。

① 1分でできる腹式呼吸で、体をリラックスモードに切り替える

深い呼吸は、交感神経の高ぶりをゆるめて、体を休息モードへと導きます。

鼻から4秒吸って、お腹をふくらませる。

そして、口から6秒かけて、ゆっくりと吐き出す。

このリズムを数回くり返すだけで、心拍が落ち着き、眠りやすい状態に近づきます。

「吸って、ふくらむ」「吐いて、しずむ」と、呼吸に意識を向けることで、頭の中も静まっていきます。

呼吸はいつでも、どこでもできる、いちばん手軽なセルフケアです。

② 白湯や足湯で体をあたため、自然な眠気を引き出す

手足が冷たいと、体は「まだ活動時間」と判断してしまいます。

眠れない時は、体をほんのり温めてみましょう。

おすすめは、寝る前の白湯や足湯。

白湯をゆっくり飲むと、内臓から温まり、ほっとする感覚が広がります。

足湯は洗面器に38〜40℃のお湯を入れ、10分ほど足をひたすだけで十分です。

あたためた後、体温がゆるやかに下がることで、自然な眠気が訪れやすくなります。

③ 5-4-3-2-1のグラウンディングで頭の中を「今ここ」へ戻す

考えがぐるぐるして止まらない時は、意識を外に向けることで思考のスイッチを切り替えられます。

そんな時におすすめなのが、「5-4-3-2-1グラウンディング法」です。

次の順番で、今の感覚に集中してみてください。

- 目に見えるものを5つ

- 聞こえる音を4つ

- 触れている感覚を3つ

- 香りを2つ

- 口の中の感覚や味を1つ

このように五感に注意を向けることで、「過去や未来」から「今この瞬間」へ意識が戻ってきます。

シンプルですが、思考のループを断ち切る助けになる方法です。

他にも「今この瞬間」に戻すマインドフルネスについて詳しく書いている記事があります。

④ アロマと照明の整え方 ― 香りと光で脳に「夜」を知らせる

眠る前の環境づくりは、脳に「もう夜だよ」と知らせる大切なサインになります。

繊細な感覚を持つ人にとって、香りや光は眠りへのスイッチをそっと押してくれる存在です。

照明は、白く強い光ではなく、やわらかく温かみのある色合いがおすすめです。

間接照明やキャンドル風のライトを使うと、自然と気持ちが落ち着きやすくなります。

香りは、ラベンダーやスイートオレンジの精油を1滴、ティッシュに垂らして枕元に置いてみましょう。

香りを楽しむことが目的なので、無理に強く香らせる必要はありません。

光と香りを少し整えるだけでも、脳が「もう休んでいいんだ」と感じ取りやすくなります。

アロマオイルの使い方については、こちらの記事も参考にしてください。

⑤ 眠れない時に効くストレッチ&ツボ押しで筋緊張をほぐす

体がこわばっていると、心もなかなか休まってくれません。

軽いストレッチやツボ押しで、筋肉の緊張をゆるめてあげましょう。

たとえば、首をゆっくり左右に倒すストレッチや、肩を回すだけでもOKです。

深く息を吐きながら行うと、よりリラックスしやすくなります。

ツボは、足裏の「湧泉(ゆうせん)」や、手のひらの「労宮(ろうきゅう)」を親指でやさしく押してみてください。

難しいことはしなくて大丈夫。

「体を気にかけてあげる時間」そのものが、心にやさしく働きかけてくれます。

足裏の「湧泉(ゆうせん)」は、足の裏のほぼ真ん中より少し指寄りで、足の指をギュッと曲げたときに、へこむところが目印です。

手のひらの「労宮(ろうきゅう)」は、手を軽く握ったとき、中指の先が当たるあたり。手のひらの真ん中あたりを探してみてください。

親指でやさしく、痛気持ちいいくらいの強さで押してみるのがおすすめですよ。

⑥ 感情を書き出すジャーナリングで頭と心をクールダウン

眠れない夜ほど、感情が整理できずに心がざわつくもの。

そんな時は、頭の中にあることを、紙にそのまま書き出してみましょう。

「今日あったこと」

「今感じていること」

「言えなかった気持ち」

箇条書きでも、一言でもかまいません。

感情を外に出すことで、脳の情報処理が落ち着き、心も静まっていきます。

書いたあと、くしゃくしゃにして捨てるのもひとつの切り替えの儀式になります。

書くことで、自分の気持ちを受け止める習慣が少しずつ整っていきます。

⑦ 「眠れなくても大丈夫」と思えるやさしい言葉を持つ

眠れない時、一番つらいのは「このままじゃダメだ」と思い込んでしまうこと。

そんなときは、心をゆるめるフレーズを、そっと自分に届けてあげましょう。

「横になって目を閉じるだけでも、体は回復している」

「今日はもう、じゅうぶんがんばった」

「眠れない自分も、責めなくていい」

やさしい言葉は、神経の緊張をやわらげ、安心を取り戻すきっかけになります。

誰かに言ってほしかった言葉を、自分にかけてあげることで眠れない夜にも、静けさが少しずつ戻ってくるはずです。

夜の過ごし方を変えて感じたこと

わたし自身も、かつてはなかなか寝つけない日々を過ごしていました。

布団に入ると、「明日の仕事は大丈夫かな」や「さっきの会話、変に思われたかも」と頭の中で考えがぐるぐる。

眠れない夜の対処法を必死に探していました。

でも最近は、寝つくのにほとんど困らなくなりました。

それは、寝る前のリラックスタイムを大切にする習慣を取り入れたからかもしれません。

夜10時半までパソコンを使っていたのをやめて、夜9時にはゆったりとした時間を過ごすようにしたのです。

ハーブティーを飲んだり、早めに布団に入ったり、軽いストレッチをしたり。

そうするうちに、心に少しずつゆとりが生まれ、身体が自然に「眠る準備」を始める感覚を感じました。

夜の過ごし方を整えることは、繊細な心を持つ人にとって、とても大切な眠れない時の対処法のひとつです。

刺激を減らし、自分に合った心地よい習慣を取り入れることで、心も体も安心しやすくなります。

質の良い睡眠のために以下の記事も参考になります。

眠れない夜を減らす長期的対処法|生活リズム&環境づくり

眠れない夜が続くと、「このままずっと眠れないのでは…」と不安になることもありますよね。

でも、毎日の過ごし方や環境を少しずつ整えていくことで、自然と眠りやすい状態を育てることができます。

繊細で感覚が鋭い人は、小さな変化にも敏感に反応しやすい分、習慣や環境の影響も受けやすい特徴があります。

ここでは、体内時計と環境をやさしく整えるための工夫をご紹介します。

夜だけでなく、1日のリズム全体を整えることが、心地よい眠りへの大きな土台になります。

1. 就寝90分前のルールで、自然に眠りのスイッチを入れる

人の体は、体温がゆるやかに下がる時に眠気が訪れる仕組みになっています。

そのリズムを活かすには、「眠る90分前」の過ごし方がとても大切です。

以下のような行動を、90分前から意識してみてください。

- 38〜40℃のぬるめのお風呂に10〜15分入る

- スマートフォンやPCの光をオフに切り替える

- 食事は寝る2時間前までに済ませる

「もうすぐ寝るんだよ」と体にやさしく教えてあげることで、無理なく自然な眠気を引き出しやすくなります。

2. 眠りを支えるやさしい寝具選びで五感を落ち着ける

寝具の素材や肌ざわりは、眠りの質に大きく関わる大切なポイントです。

ちくちくした布や、化学的なにおい、体に合わない枕は、わずかな違和感でも眠りを浅くしてしまいます。

おすすめは、以下のような自然素材でやわらかい寝具です。

- 綿・リネンなど通気性のよいシーツやパジャマ

- 頭から肩にかけて自然にフィットする低めの枕

- 静電気が起きにくく、肌ざわりのやさしい布団カバー

五感が安心すると、脳は「守られている」と感じ、眠りに入りやすくなります。

眠りやすい寝具選びの詳しいおすすめやマットレスについては、以下の記事もご参考ください。

3. 音と光をやわらげる環境づくりで、安心を支える

繊細な感覚を持つ人は、静かすぎる場所でもわずかな物音に敏感に反応したり、外の光で目が覚めてしまったりすることがあります。

そんなときは、光や音の刺激をやさしく整える工夫が役に立ちます。

- 遮光カーテンで朝の光をコントロール

- エアコンや冷蔵庫の音が気になる場合は耳栓やホワイトノイズを活用

- 足元に小さな常夜灯をつけて、真っ暗への不安をやわらげる

「すべてをシャットアウト」ではなく、自分にとって落ち着ける静けさと暗さを探すことが大切です。

4. 朝の光を浴びることで、体内時計を整える

「夜に眠れない」悩みは、実は朝の過ごし方から始まっています。

朝の光を浴びることは、眠りやすい夜をつくるための大切なスイッチです。

起床後1時間以内に、5分でも10分でも外の自然光を浴びてみてください。

散歩までできなくても、ベランダに出たり、窓辺でストレッチするだけでも効果があります。

朝の光が、体内時計をリセットし、「夜は眠る時間」だと知らせてくれるのです。

このサイクルが整うことで、夜の眠気が自然と訪れやすくなります。

5. カフェインとアルコールとのつき合い方を見直す

午後に飲んだコーヒーや、夜の晩酌が、思わぬかたちで睡眠に影響していることがあります。

カフェインは、摂取してから数時間、脳を覚醒させる作用があります。

特に感覚が敏感な人は、午後に摂ったカフェインでも夜まで影響が残ってしまうことがあるため注意が必要です。

アルコールは一時的に眠気を誘いますが、後半の睡眠を浅くしてしまうため、「眠れたはずなのに疲れが残る」状態につながります。

- カフェインは14時以降は控えめに

- アルコールは寝る3時間前までに少量だけ

自分の感覚をたよりに、やさしく整える意識を持つだけでも、夜の質が変わっていきます。

カフェインとアルコールについての詳しい影響については以下の厚生労働省のサイトで解説されています。

眠れない夜が続くのは、あなたが弱いからでも、ダメだからでもないのや。

繊細な感覚を持つ人は、自分を守ろうとする力が強いぶん、休むためにも丁寧な準備が必要なのや。

少しずつ生活のリズムや環境を見直していけば、眠りは必ず戻ってくるのや。

「できることから」「やさしく」―その積み重ねが、心と体の深い呼吸につながっているのや。

眠れない時の対処法だけでは足りないと感じたら

呼吸を整えたり、照明を工夫したり――いろいろ試してみたけれど、やっぱり眠れない。

そんな夜が続くと、「もうどうすればいいのかわからない」と、心が疲れきってしまいますよね。

セルフケアはとても大切ですが、それだけで抱えきれないと感じたときは、一人でがんばり続けない選択も大切です。

ここでは、眠れない日が続いたときに考えたい「次のステップ」と、やさしく支えてくれる選択肢をご紹介します。

1. 2週間以上眠れない日が続くなら、専門家に相談してもいい

眠れない状態が2週間以上続いているときは、体や心が慢性的なストレス状態にあるサインかもしれません。

そんなときは、医療や専門家の手を借りるタイミングです。

「たかが眠れないことで受診していいの?」と思うかもしれません。

でも、睡眠は心と体の土台。つらいと感じている時点で、相談する理由はじゅうぶんにあるのです。

「まだ我慢できるから」と無理を重ねるよりも、少し早めの相談が安心につながります。

2. 話すことで気持ちが軽くなる。カウンセリングという選択

眠れない悩みの背景には、言葉にしきれない不安や孤独があることもあります。

その気持ちを、誰かに安心して話せる場所があるだけで、心はずいぶんと軽くなるものです。

カウンセリングは、アドバイスではなく「あなたの話をていねいに聴く」場です。

対面が不安な場合は、メールやチャットの相談から始めてみるのもいいかもしれません。

feeveraでも、言葉にやさしく寄り添う相談の形を模索しています。

「話すのが苦手」な人こそ、まずは心を少し解放してみることが、回復への大きな一歩になります。

詳しいカウンセリングについては以下の記事をご覧ください。

3. 睡眠アプリや記録で「がんばりすぎ」を可視化する

眠れない日が続くと、「ちゃんと眠れてない自分はだめだ」と思ってしまうことがあります。

でも、実際には少しずつ眠れていたり、日中にうまく休めていたりすることもあります。

そんな「見えにくいがんばり」を見える形にしてくれるのが、睡眠アプリや記録ノートです。

- 夜の過ごし方をメモして、パターンを見つける

- 眠れた時間や気分を可視化して、自分をねぎらう

- 医師やカウンセラーに相談する際の参考にする

「よく眠れなかった日」ではなく、「ここまでできた日」として振り返ることで、やさしいまなざしを自分に向けることができます。

睡眠アプリのおすすめランキングはこちらのサイトが参考になります。

睡眠記録ノートの例

2025/6/28

2025/6/29

2025/6/30

このように記録すると、眠れなかった日も「できたこと」に目を向けられ、自分をやさしく励ます材料になります。

まとめ

眠れない時の対処法で大切なのは、自分を責めるのではなく、心と体をやさしく整える習慣を持つことです。

繊細で感覚が鋭い人は、些細な音や光、考えごとに影響を受けやすく、眠れない夜を感じやすいもの。

だからこそ、呼吸法や環境づくり、思考の切り替えなど、無理なく続けられる方法を知ることが安心につながります。

眠れない夜があっても、それは決して「弱さ」ではありません。

小さな行動を積み重ねることで、少しずつ夜の静けさがやわらいでいきます。

「また眠れる日が来る」と信じて、今夜も自分にやさしい時間を許してあげてください。

私は機能不全家族のもとに育ち、人との関わりにストレスを感じやすく、常に体調不良を抱えるような「生きづらさ」を経験してきました。その経験からメンタルヘルスに強く関心を持ち、同じように苦しむ人の役に立ちたいと考えるようになりました。

最初の取り組みは「心地よさ」をテーマにした天然竹ヘアブラシの販売。そこから歩みを進め、現在は feevera(フィーヴェラ) という、生きづらさを抱える人に向けてセルフケアを届けるブランドを運営しています。

心理カウンセラー資格を活かしながら、

五感にやさしいセルフケア

心がふっと軽くなる生き方のヒント

繊細さを否定しない暮らしの提案

を発信し、少しでも「安心できる時間」を届けられるよう活動しています。