最終更新日:2025.07.10

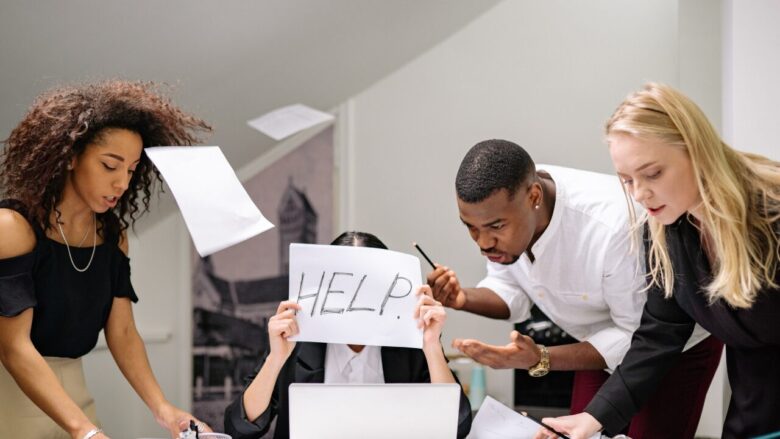

「仕事に行くのがつらい」「職場の人間関係に疲れてしまう」と感じることはありませんか?

HSP(Highly Sensitive Person)の人は、職場の環境や人間関係に強く影響を受けるため、ストレスを抱えやすく、適応障害を発症しやすい傾向があります。

適応障害は、職場のストレスによって心や体に不調が現れ、仕事を続けることが困難になる状態です。

しかし、HSPの特性を理解し、自分に合った対処法を取り入れることで、適応障害を防ぎながら心地よく働くことができます。

この記事では、職場の適応障害の主な症状やHSPが影響を受けやすい原因、ストレスを軽減する対処法について詳しく解説します。

「職場のストレスを減らしたい」「HSPの特性に合った働き方を知りたい」と考えているなら、ぜひ参考にしてください。

自分に合った環境を見つけ、無理なく働き続けるためのヒントをお届けします。

心の悩みを話せる場所、あります。

オンライン心理カウンセリング【メザニン】

仕事の悩み、対人関係、メンタルの不調…

365日いつでも、専門資格を持つ心理カウンセラーに相談可能。

初めての方も安心の20分無料相談付き。

💡 メザニンが選ばれる理由

- ✔ 臨床心理士・公認心理師など資格を持つカウンセラーのみ在籍

- ✔ 1回50分 5,599円~の安心価格

- ✔ 予約枠があれば当日でもカウンセリングOK

- ✔ 20分無料相談+3,000円分のポイントプレゼント実施中!

※無料相談&ポイントプレゼントは期間限定です。

適応障害の症状とチェックリスト

職場のストレスが限界に達すると、心身にさまざまな症状が現れます。

「最近、仕事に行くのがつらい」「気持ちが沈んで何もやる気が出ない」と感じることはありませんか?

適応障害は、強いストレスに対して心や体が適応できず、不調を引き起こす状態です。

HSPの人は感受性が高いため、適応障害の症状が出やすい傾向があります。

ここでは、適応障害の主な症状や、職場での具体的なサインを紹介します。

自分の状態を客観的に確認できるよう、チェックリストも用意しました。

適応障害の可能性が気になる人は、ぜひ参考にしてください。

1. 適応障害の主な症状とは?

適応障害は、精神的・身体的なさまざまな症状を引き起こします。

代表的な症状を以下にまとめました。

精神的な症状

- 不安や緊張が強くなる

- 抑うつ気分になり、気持ちが落ち込む

- 意欲が低下し、何もしたくなくなる

- イライラしやすくなり、感情のコントロールが難しくなる

- 些細なことで涙が出る

身体的な症状

- 頭痛や胃痛、肩こりなどの不調が続く

- 動悸がする、息苦しく感じる

- 食欲がなくなる、または過食になる

- 眠れない、逆に眠りすぎる

これらの症状が「特定のストレス要因があるときに悪化し、ストレスがなくなると軽減する」場合、適応障害の可能性があります。

2. 職場での具体的なサインとは?

職場で適応障害が進行すると、以下のような変化が起こることが多いです。

- 仕事に集中できない

ミスが増える、作業効率が落ちる - 欠勤が増える

遅刻・早退・欠勤が多くなる - 職場の人間関係がつらく感じる

同僚や上司との会話が負担になる - 通勤時に強いストレスを感じる

会社に行く前に吐き気や動悸がする - 休日でも仕事のことを考えてしまう

リラックスできず、不安が続く

このようなサインがある場合、無理をせず、自分の心と体の声に耳を傾けることが大切です。

3. HSPと適応障害の違いとは?

HSPの人は刺激に敏感で、ストレスを感じやすい特徴があります。

しかし、HSP=適応障害というわけではありません。

| 特徴 | HSP | 適応障害 |

|---|---|---|

| ストレスへの反応 | 強く感じるが、回復は可能 | ストレスが続き、不調が深刻化する |

| 仕事への影響 | 環境調整や工夫で対応できることもある | 仕事の継続が困難になることがある |

| 原因 | 生まれ持った気質 | 強いストレスが引き金となる |

| 回復方法 | 自分に合った環境を選ぶ | ストレスの軽減や休息が必要 |

HSPの人がストレスを抱えやすいことは事実ですが、必ずしも適応障害になるわけではありません。

一方で、HSPの特性が適応障害のリスクを高めることもあるため、適切なセルフケアが重要です。

4. セルフチェックリスト|適応障害の可能性を確認しよう

以下のチェックリストで、自分の状態を確認してみましょう。

- 仕事のことを考えると強い不安を感じる

- 朝になると会社に行きたくなくなる

- 職場で涙が出たり、感情が不安定になりやすい

- 仕事のミスが増え、注意力が続かない

- 体調が悪いのに原因がわからない(頭痛・胃痛・めまいなど)

- 夜に眠れない、または過眠が続く

- 休日も仕事のことで気持ちが重い

- 上司や同僚のちょっとした言葉に深く傷つく

- 遅刻や欠勤が増えている

チェックが3つ以上当てはまる場合、適応障害の可能性が考えられます。

無理をせず、早めにストレスを軽減する工夫をしましょう。

HSPが職場で適応障害になりやすい理由

HSPの人が職場で適応障害を発症しやすいのには、いくつかの理由があります。

ここでは、特に影響が大きい4つの要因を紹介します。

1. 職場環境の刺激が強すぎる

- オープンスペースのオフィスで音や光に敏感

- 電話の音やタイピング音、話し声がストレス

- 人の多い環境が苦手で、会議やランチの時間が負担

HSPの人にとって、職場は刺激が多すぎる環境になりがちです。

2. 感情移入しすぎて疲れる

- 上司や同僚の機嫌に敏感で、気を遣いすぎる

- トラブルが起こると、自分のせいではなくても落ち込む

- 誰かの怒りや悲しみを、自分のことのように感じる

HSPの人は人間関係に気を遣いすぎるため、精神的な疲労がたまりやすくなります。

3. 完璧主義によるストレス

- 期待に応えようと、仕事を完璧にこなそうとする

- 小さなミスでも自分を責めてしまう

- 上司や同僚の評価を気にしすぎてプレッシャーになる

完璧主義は向上心につながる一方で、過剰なストレスを生む要因にもなります。

4. 変化への適応が苦手

- 突然の異動や部署変更に強いストレスを感じる

- 新しい業務をすぐに覚えられず、焦ってしまう

- ルール変更や方針転換があると、戸惑いやすい

HSPの人は環境の変化に敏感なため、職場の変化に適応しづらいことがあります。

このように、HSPの特性が適応障害につながりやすい原因になることがあります。

しかし、適切な対処をすれば、ストレスを減らし、働きやすい環境を作ることは可能です。

次の章では、職場での適応障害を防ぐ具体的な対策を紹介します。

職場の適応障害を防ぐ対処法

適応障害のリスクを減らし、ストレスを和らげるためには、職場環境の調整やセルフケアが重要です。

HSPの人は刺激に敏感なため、自分に合った環境作りや対処法を取り入れることで、無理なく働き続けることができます。

ここでは、「環境を整える方法」と「HSPができるセルフケア」に分けて、具体的な対策を紹介します。

1. 環境を整える方法

職場のストレス要因を減らすことで、心の負担を軽くすることができます。

できる範囲で調整を行い、自分に合った働きやすい環境を整えましょう。

職場のストレス要因を減らす

職場のストレスを減らすために、物理的・人間関係・業務の3つの視点から工夫できることがあります。

物理的なストレスの軽減

- 席の配置を調整し、騒音が少ない場所に移動する

- ノイズキャンセリングイヤホンを使って周囲の音を遮る

- 明るすぎる照明が苦手なら、デスクライトの調整をする

人間関係のストレス対策

- 必要以上に他人の感情に巻き込まれないよう、心理的距離を取る

- 苦手な人との会話は、なるべく簡潔にする

- できるだけ気の合う同僚と協力しながら仕事を進める

業務のストレスを減らす工夫

- 上司や同僚に相談し、業務量の調整を依頼する

- マルチタスクを避け、一つの仕事に集中する時間を作る

- 無理な仕事は引き受けず、できる範囲を明確にする

仕事の進め方を工夫する

HSPの人は、業務の進め方を工夫することで、精神的な負担を減らすことができます。

- スケジュールを見える化する

仕事のタスクを整理し、無理のない計画を立てることで、不安を減らせます。

ToDoリストやタスク管理アプリを活用し、業務を細かく分けるのも効果的です。 - 優先順位をつける

すべての業務を完璧にこなそうとすると、疲れやすくなります。

緊急度・重要度の高いものから順に片付けることで、余裕を持てます。 - 休憩時間を確保する

適度に休憩を取ることで、集中力が持続しやすくなります。

こまめに深呼吸したり、席を立って軽くストレッチするだけでも効果的です。

苦手な人との付き合い方を学ぶ

職場の人間関係は、適応障害の大きな要因の一つです。

HSPの人は周囲の感情に敏感なため、心理的な負担を減らす方法を取り入れるとよいでしょう。

- 「適度な距離感」を意識する

苦手な人とは、必要以上に関わらず、距離を取るのが最善策です。

無理に仲良くしようとせず、仕事上のやり取りだけにとどめましょう。 - 「共感しすぎない」訓練をする

他人の悩みや愚痴に共感しすぎると、自分も疲れてしまいます。

「大変ですね」と軽く流し、必要以上に深く関与しないよう意識しましょう。 - 「聞き役」になりすぎない

HSPの人は聞き上手なため、相談されやすいですが、負担に感じるなら適度に会話を切り上げることも大切です。

2. HSPができるセルフケア

HSPの人は、感覚過敏やストレスを軽減するセルフケアを取り入れることで、適応障害の予防につながります。

感覚過敏を和らげる方法

- ノイズキャンセリングイヤホンを活用する

職場の雑音がストレスになる場合は、ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンを使用すると、集中しやすくなります。 - アロマや自然の香りを取り入れる

心を落ち着かせる香り(ラベンダー、ベルガモットなど)を使うと、リラックス効果が期待できます。

ただし、職場での使用は控えめにし、個人のスペースで活用しましょう。

ストレスを和らげるリラクゼーション

- マインドフルネスや深呼吸を実践する

短時間でも呼吸を整えると、自律神経が安定し、ストレスが軽減されます。

仕事の合間に、ゆっくりとした深呼吸を意識すると効果的です。 - 短時間の瞑想を取り入れる

1分間目を閉じて呼吸に集中するだけでも、気持ちをリセットできます。

適度な運動と睡眠の改善

- 軽い運動を取り入れる

仕事の後にストレッチやウォーキングをすることで、緊張をほぐし、リラックスできます。 - 睡眠環境を整える

質の良い睡眠を取ることで、ストレス耐性が向上します。

寝る前にスマホを見る時間を減らし、リラックスできる環境を作ることが大切です。

自分に合ったセルフケアを見つけることは、HSPの心を守るための大切な一歩です。

feeveraのオンラインストアでは、感覚過敏やストレスにやさしく寄り添うセルフケアPDFやリラックスアイテムをご紹介しています。

毎日を、少しでも心地よく過ごすためのヒントとして、ぜひご覧ください。

心の悩みを話せる場所、あります。

オンライン心理カウンセリング【メザニン】

仕事の悩み、対人関係、メンタルの不調…

365日いつでも、専門資格を持つ心理カウンセラーに相談可能。

初めての方も安心の20分無料相談付き。

💡 メザニンが選ばれる理由

- ✔ 臨床心理士・公認心理師など資格を持つカウンセラーのみ在籍

- ✔ 1回50分 5,599円~の安心価格

- ✔ 予約枠があれば当日でもカウンセリングOK

- ✔ 20分無料相談+3,000円分のポイントプレゼント実施中!

※無料相談&ポイントプレゼントは期間限定です。

適応障害になったら?休職・退職の判断基準

適応障害の症状が続くと、「このまま仕事を続けるべきか、それとも休職や退職を考えたほうがよいのか」と悩むことが多くなります。

特にHSPの人は、仕事への責任感が強く、「自分が頑張ればなんとかなる」と無理をしがちです。

しかし、心身の不調が長引くと、回復に時間がかかり、より深刻な状態になることもあります。

ここでは、「仕事を続けるか辞めるかの判断基準」と「休職・退職する前にできること」、さらには「HSPに向いている働き方」について詳しく解説します。

1. 仕事を続けるか辞めるかのポイント

仕事を続けるか辞めるかを判断する際には、以下のポイントをチェックしてみましょう。

仕事のストレスを減らす工夫ができるか

仕事の内容や人間関係にストレスを感じている場合、環境を少しでも変えられるかを考えてみてください。

例えば、業務量を減らしてもらう、静かな環境で仕事をする、苦手な人との接触を減らすなどの対策が可能かどうかを確認しましょう。

環境を変えれば、改善の可能性があるか

- 異動や部署変更などで、負担の少ない業務に移れるか?

- 在宅勤務など、働き方を変える選択肢があるか?

- 会社のサポート制度(時短勤務、カウンセリング)を利用できるか?

心身の不調がどの程度続いているか

適応障害の症状がどれくらいの期間続いているかも重要な判断基準です。

- 1週間程度なら、一時的なストレスの可能性が高い

- 1ヶ月以上続くなら、環境を変える必要がある

- 3ヶ月以上続くなら、休職や退職を視野に入れるべき

もし、食欲不振・睡眠障害・抑うつ感が長期間続いている場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

2. 休職・退職する前にできること

仕事を辞める前に、できることを整理しておきましょう。

焦って退職を決めると、収入や生活に不安を抱えることになるため、できる限り準備を整えることが大切です。

① 会社の制度を確認する

企業によっては、休職制度や配置転換などの支援制度を設けている場合があります。

以下のような制度が利用できるか、人事部や上司に相談してみましょう。

- 休職制度

一定期間、仕事を休みながら治療に専念できる - 時短勤務

勤務時間を短縮して負担を減らせる - 部署異動

ストレスの少ない部署に移れる可能性がある

HSPの人にとって、「働く環境の変化」だけでも大きなストレス軽減につながることがあります。

退職を決断する前に、職場でできる改善策がないかを考えてみましょう。

② 社内外の相談窓口を活用する

適応障害の症状が強く出ている場合、社内外の専門家に相談することも有効です。

- 産業医

職場環境の改善や、適切な働き方を提案してくれる - カウンセリング

ストレスの軽減方法や、適応障害の対処法を教えてもらえる - 労働相談窓口

労働基準監督署やハローワークで、働き方の相談ができる

HSPの人は、「自分だけで解決しよう」と抱え込みがちですが、専門家のアドバイスを受けることで、新しい選択肢が見つかることもあります。

③ 経済的な準備をする

退職を検討する場合、生活費や収入の確保について考えておく必要があります。

- 失業保険(雇用保険)を申請できるか確認する

- 貯金でどれくらい生活できるか試算する

- 転職活動の準備を始める(退職後すぐに仕事を見つけるのは難しいため)

「とにかく今の環境から抜け出したい」という気持ちが強いと、勢いで退職してしまうこともあります。

しかし、次の仕事が決まる前に辞めると、経済的な不安がストレスにつながるため、慎重に判断しましょう。

3. HSPに向いている働き方とは?

HSPの人は、職場の刺激が多い環境よりも、自分のペースで働ける仕事のほうが適しています。

退職後の働き方を考える際に、以下の選択肢を参考にしてみてください。

① フリーランスや在宅ワークで、自分のペースで働く

HSPの人には、人間関係のストレスを減らし、自分のペースで仕事ができる働き方が向いています。

例えば、

- ライター・ブロガー

一人で作業ができ、文章を書くことが好きな人に向いている - デザイナー・イラストレーター

クリエイティブな作業が得意なら、副業から始めるのも◎ - プログラマー・WEB制作

在宅で仕事ができるため、刺激が少なく働ける

フリーランスは、自分のスケジュールをコントロールしやすい反面、収入の安定が難しいため、慎重に準備することが重要です。

② 刺激の少ない職場環境を選ぶ

HSPの人が働きやすい職場の特徴として、以下のような環境があります。

- 少人数の職場

大企業よりも、小規模な会社やNPOなどのほうが適応しやすい - 静かな環境

オフィスよりも、落ち着いた空間で働ける仕事が向いている - 一人で集中できる仕事

接客業よりも、事務職や研究職などのほうが負担が少ない

③ 自分の特性を活かせる仕事を選ぶ

HSPの特性を活かしやすい仕事として、以下のような職業があります。

| HSPの特性 | 向いている仕事の例 |

|---|---|

| 共感力が高い | カウンセラー、心理士、福祉職 |

| クリエイティブな発想が豊か | デザイナー、ライター、イラストレーター |

| コツコツと作業するのが得意 | 研究職、事務職、データ入力 |

| 細かいところに気がつく | 校正・編集、経理、品質管理 |

HSPの人は、無理をしてストレスの多い職場で働くよりも、自分に合った働き方を選ぶことで、心地よく仕事を続けることができます。

【一緒に読みたい記事】

まとめ

職場の適応障害は、強いストレスが原因で心身に不調を引き起こす状態です。

HSPの人は職場環境や人間関係の影響を受けやすく、特に注意が必要です。

適応障害を防ぐためには、職場の環境を整え、ストレスを軽減する工夫をすることが重要です。

例えば、席の配置を見直したり、ノイズキャンセリングイヤホンを活用することで、感覚過敏の負担を減らせます。

また、適切な休息やリラクゼーションを取り入れることで、心のバランスを整えやすくなります。

もし、仕事を続けることが難しいと感じたら、無理をせず、休職や転職の選択肢を考えることも大切です。

HSPの人に向いている働き方として、フリーランスや在宅ワーク、少人数の職場での仕事などがあります。

適応障害は、決して「弱さ」ではありません。

環境を見直し、自分に合った働き方を選ぶことで、心地よく働き続けることができます。

「職場のストレスに悩んでいる」「HSPの特性を活かした仕事を探したい」と感じているなら、今の環境を見直し、無理のない選択をしていきましょう。

私は機能不全家族のもとに育ち、人との関わりにストレスを感じやすく、常に体調不良を抱えるような「生きづらさ」を経験してきました。その経験からメンタルヘルスに強く関心を持ち、同じように苦しむ人の役に立ちたいと考えるようになりました。

最初の取り組みは「心地よさ」をテーマにした天然竹ヘアブラシの販売。そこから歩みを進め、現在は feevera(フィーヴェラ) という、生きづらさを抱える人に向けてセルフケアを届けるブランドを運営しています。

心理カウンセラー資格を活かしながら、

五感にやさしいセルフケア

心がふっと軽くなる生き方のヒント

繊細さを否定しない暮らしの提案

を発信し、少しでも「安心できる時間」を届けられるよう活動しています。